���{�̉����i�]�_�E���{�^�o�D���`�E�G�b�Z�[�j�^�~���[�W�J���^�_���X�^�����^�o���G�^�̕���̑��|�ς�Ԃ牮���X�ژ^

| ���g�b�v�y�[�W | ���ژ^�̌��� | ���w�����@ | ���l������ | �����X�ē� | ���X����� |

| ���xA�F | ��̃��S����L�Y�����邪����ȂɋC�ɂȂ�Ȃ����x�ŁA�V�i�ɋ߂��{�y�тقƂ�ǐV�i�{ |

| ���xB�F | ���P�E�V�~�A���S�������������邮�炢�ŁA�Ö{�Ƃ���������^������x�̖{ |

| ���xC�F | ���P�E�V�~�A���S����������Ȃ�ɂ���A�Ö{�炵���Ö{ |

���j�ꕔ�����B�ڍׂ͏�L���ژ^�̌�����

�E�{�̕��ʂɂ���

�V�F�{�̏㕔

�n�F�{�̉���

�w�F�I�ɒu�������Ɍ�����A�^�C�g���������Ă��镔��

�����F�w�̔��Α��̃y�[�W����

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| �g�O�P�Q | �g�P�U�W�V | �g�P�T�O�X | �g�P�V�P�O | �g�V�W�V | �g�Q�V�U | �g�P�T�P�P | �g�X�X�P | �g�P�Q�Q�Q |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| �g�T�S�O | �g�X�S�X | �g�P�R�Q�W | �g�P�R�O�P | �g�P�T�R�P | �g�X�P�O | �g�P�W�T�S | �g�P�W�V�Q | �g�X�T�P |

| �ԍ� | ���� | ���ҁE�Ҏ� | �o�Ŏ� | ���s�� | ���� �i�~�A�ō��j |

��� | �艿 |

| H012 �摜 |

�����㉉���ƌ���Ƃ��� | ����g�Y | �����[ | 1981 �Q�� |

\700 | ���x�`-�`�a+ | \1,600 |

| ���U�O�N�A�V�O�N��̉����̗����Ԃ�����P���B�ʖ����A�����M�v�A���R�C�i�A�������A���\�Y�A���Ђ����A���g�悵�݁A�������ւ��A�e�X�̍�Ƙ_��`������Q���Ƃ����\���ɂ��]�_�W�B | |||||||

| H1820 | ��㉉�������� | ����g�Y | �����p�� | 2001 ���� |

\600 | ���x�`- | \1,785 |

| �����\�N�̉����j���T�ς��u�Љ���f�����v�Ƃ��ĉ����𗝉����钘�҂��A���̏\�N�Ԃɉ��������ʂ��Ă���l�X�Ȗ����A�ϋq�_�ƂƂ��ɉs�p�I�ɕ]�_���A���ې��E���Ր��E���l���ȂǁA����Ȃ鉉���m�M�̉\�����\������B | |||||||

| H1687 �摜 |

�S�b�̊v���@�����̉�����1982-1992 | ���J���_ | �͏o���[�V�� | 1993 ���� |

\2,400 | ���x�`-�`�a�{ | \6,800 |

| ���F�S�n���܂ł���4�b�������`�F���m�u�C�����q�F���̂ƁA�j�ɂ��j��Ɋv�����Ă������̂悤�Ȃ���܂ł̏����ꉉ����O���ɁA�j�̎���Ƃ��Ă�80�N��̓����̉������A�씲�Ȏ����Ǝŋ��ւ̈���Ō��ߑ��������]�W�B | |||||||

| H1509 �摜 |

���܂ꂽ���A���i�X�O�N�㉉���͌��j | ���J���_ | �A�X�y�N�g | 1998 ���� |

\700 | ���x�`-�A�� | \2,100 |

| ���⏼���A��c�G���A�{��͕v�A�f���B�b�g�E�����H�[�A���̂����Ђł̂�A���c�I���U�A�����X�Y�L�̂V�l�̌���ƁE���o�Ƃ����Q�P���I�̕��i�B�X�O�N�㏬���ꉉ���̓����ɂ��ẴX�P�b�`�����^�B | |||||||

| H1616 | �h���}�e�B�X�g�̏ё��i���㉉���̑O�q�����j | �����s�l | ����[�V�� | 2002 ���� |

\1,000 | ���x�`- | \2,940 |

| �����㉉���͉����������A�ǂ���ڎw�����Ƃ��Ă���̂��B�O���ɂ����ēƎ��̊�����W�J����h���}�e�B�X�g15�l�̎v�z�E���H��ՂÂ��A�����V�[���̖����̉\����T��B吐�K�Y�A��c�G���A�@�����t������グ��B | |||||||

| H1710 �摜 |

���I�N���j�J�� | �����s�l | �_�n�� | 2006 ���� |

\1,300 | ���x�`-�`�a�{ | \3,990 |

| ��1979�N����2004�N�܂łɒ��҂������Ԃ����Ӑg�̓����㉉���N���j�N���B��O�G���`�J�u�j�b�|���E�E�H�[�Y�v�A�]�`����u�������`�v�A����u��s����v�ق������̔�]�����^�B���㉉���j�̏W��_�I | |||||||

| H1852 | ���㉉���̏����i������̎v�l�j | �����s�l | �Ӑ����[ | 2006 ���� |

\800 | ���x�`-�`�a�{ | \2,310 |

| ���X�O�N��̓��{�́u������v�͍s���l�܂�A�傫�ȓ]����]�V�Ȃ�����Ă����悤�ɂ킽���ɂ͎v��ꂽ�̂��B����Ȃ�Ɂu���C�������v�W�O�N��ɔ�ׂ�ƁA���炩�Ƀl�K�e�B�u�ɉf�����B�����炭���̋C���́A���I�����o�āA�V���I�܂ň��������Ă��邱�Ƃ��낤�B������𖾂��邽�߂ɁA����x�����������_�I�Ȋ��ɗ����߂�A���킹�āu������v���ǂ��Ȃ��Ă��邩�l�@���Ă݂����i�\���f�ڕ��͂��j | |||||||

| H1792 | �����͉\���i�q�P�X�X�T�N�Ȍ�r�̌��I�z���́j | �����s�l | �Ӑ����[ | 2008 ���� |

\900 | ���x�`-�A�� | \2,310 |

| ���ŋ߂킽���́A60�N�ォ��2000�N�܂ł�����_�l�ŁA����30�L�]�N��4�̎����ɋ敪�����B�u68��73�N���^���̖u�����v�u74��85�N��������̏n�����v�u86��94�N���G���Q�L�̖������v��3���́A���ł����Ԃ�L�����Ǝv���B�c�c�������A�ł�1995�N�Ȍ�͉��Ƃ�������̂��B���̖₢�����߂ē˂��Ԃ���Ă����̂ł���B | |||||||

| H1510 | ���F���D�ɏ���āi��{�O�Y�Βk�W�j | ��{�O�Y | ������ | 1987 ���� |

\600 | ���x�`-�`�a�{ | \1,300 |

| ���s�s���ʑ�����Z�̃L�[���[�h�ƁA������߂����Ă̘Z�̑Βk�B����́A����̃p�C���b�g��{�O�Y�Ɠs�s�ɐ�����6�l�̉����l���s�Ȃ��u���Ƃ̐��ԗ��s�v�ł���B | |||||||

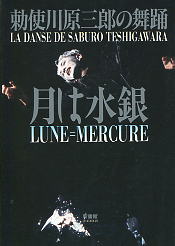

| H276 �摜 |

�h�s�f�`�@�r�l�`�k�k�@�v�n�q�k�c�i�����E������̔o�D�����j | �ʐ^�E��{�ꔎ�^�C���^�r���[�E���E���c�b�a | �瑁���[ | 1988 ���� |

\900 | ���x�a�{ | \2,500 |

| �����]�ԃL���N���[�g�A�R�̎莖��ЁA������g�A�P�l��c�A�V���[�}�A�ԑg�ŋ��A������D�A�l�o�[�����h�E�~���[�W�J���E�R�~���j�e�B�A�V���@�B�^�S�����V�A�^�[�A�Q�P���IFOX�A�����v�e�B�E�o���v�e�B�̂P�P���c����Q���Âv�Q�Q�������ȉ��o�����ʐ^�W�B | |||||||

| H1511 �摜 |

�o�D������̂T�O�N�i�P�X�T�S�N�\�Q�O�O�R�N�j | ������Дo�D������ | 2004 ���� |

\900 | ���x�`-�i�n�X���A�J�o�[�V�n�V���j | - | |

| ���o�D������n���T�O���N���L�O���č��ꂽ�L�O�ʐ^�W�B�S�P�O�W�ŁB | |||||||

| H991 �摜 |

�������䉉����b | ����g�Y | �V���� | 2006 ���� |

\1,000 | ���x�`-�`�a�{�A�сA�i�\���J�o�[�����u���E�C���ρj | \2,520 |

| ���P�X�X�V�N�ɗ��������V��������J��ȗ��A�P�O�N�Ԃɂ킽�郌�p�[�g���[��ʂ��āA���㉉���̉ߋ��E���݁E������T��B���E�Ɉ�𓊂����u�ݓc���m�Č��v�ځB | |||||||

| H301 | �c���ɃC���X�g�[�� | �V��M�� | ���ԎЏo�� | 1994 ���� |

\800 | ���x�`-�A�� | \2,200 |

| �������䂫���A�ї��b�j�A���r���j�A�����A���c�݁A����썎�F�A���c�Ȍ�A�����@���A�������Â��AG�D�a�D�R���Z�b�e�B�̂P�O�l�̕�����p�Ƃ⌀��ƂƂ̃C���^�r���[�������Ȃ���A������p���C���X�^�[�V�����Ƃ��Ę_����ŐV�^�N���e�B�b�N�W�B | |||||||

| H157 | ���{�̌��㉉�� | ��c���F | ��g�V�� | 1995 ���� |

\400 | ���x�`-�`�a�{ | \620 |

| ���P�X�U�O�N��ɑ䓪����������^���́A���{�̌��㉉������ς������B���\�Y�A��ؒ��u���ꐢ��𒆐S�ɁA�������ւ��A��c�G����㑱�����`���āA�V�����������D��Ȃ��h���}���A������̌����Ɗ��G�̒��ŕ�����ɂ���B | |||||||

| H631 | ����͌��i���㉉���ƃ~���[�W�J���j | ��c���F | �W�p�АV�� | 2002 ���� |

\400 | ���x�`-�`�a�{ | \735 |

| ���U�O�N�ォ�猀�]�ƂƂ��đ����ɗ����A���A���^�C���̏��M�������Ă������҂Ȃ�ł͂́A���㉉���E�~���[�W�J���̓ǂ݉����B���\�Y�A���R�C�i�A吐�K�Y�A�������ւ����猻�݂܂ł̕�����A�g�́A�Ƒ������X�̂��ĂȂ����_�ŐU��Ԃ�B | |||||||

| H1131 | �r�o�I�~���[�W�J���I | ��c���F | �����V���� | 1994 ���� |

\700 | ���x�`-�A�� | \2,000 |

| ���}�����𑱂��Ă�����{�̃~���[�W�J�����Ƃ肠�����A�����L�҂ɂ��{�i�I�]�_�W�B�W�R�N����X�R�N�܂œ��{�ŏ㉉���ꂽ�~���[�W�J���ɂ��Ă̕���]�ƁA���{�̃~���[�W�J���̗���ɂ��Ă̓W�]�����B | |||||||

| H1853 | ���k�i���㉉���̒����j | ��c���F�� | ���w�� | 2001 ���� |

\1,000 | �{�́E���x�`-�`�a�{�A�J�o�[���x�a�{�A�� | \2,940 |

| ������̓��{���\���錀��ƁA���o�ƁA�����v���f���[�T�[�ȂǎO�\��l�̉����l�Ƃ̑Βk�����^�B�Βk����́A���V�����\���錀��Ƃ̈�l�ł�����Èꂩ��A��c�G���A���\�Y�A�ԑg�ŋ�����ɂ�����Z�Z�N���܂�̉��[�K�a�܂ŁA����I�ɂ��傫�ȕ�������A���̏o�g��̂��A�V���A������A���Ɖ����A��O�����A�~���[�W�J���ȂǑ��ʂȉ����l�B�Βk�̃e�[�}�̈�́u��㔪�Z�N�㉉���v�B | |||||||

| H1801 | ����Ƃ̎����� | ���{���l�Y | �v���� | 1990 ���� |

\800 | ���x�`-�A�� | \2,400 |

| �����܁A���o�Ƃ͂ǂ��ɂ���̂�!�x�P�b�g�Ȍ�A�����̊v�V�҂Ƃ��Ă̌���Ƃ͎��B�V�F�C�N�X�s�A����`�F�[�z�t���A���邢�̓s�[�^�[�E�u���b�N�A��ؒ��u�A���\�Y�A���c�Ȍ�ȂǁA������̕���\���ɗ�����Ȃ���A�������������炵�߂���j�I�`�����Ɗ�������q���o�Ɓr�Ƃ������݂ɐV���ȏƖ������Ă�B���ڂ̉����_�W�B | |||||||

| H1799 | �������낯��n�j ���H���㉉���l | �O�Y�� | �ܖ����@ | 2016 ����� |

\800 | ���x�`-�A�� | \2,376 |

| ���N���A�N�����Ȃ����B�c�q������B�ϋq�Ɍ��B�ւ��B�����ɂł��ւ��B�����̐��ނ��Đ��A�X�V���邽�߂̍��A�܂邲�Ƒ���J�B�y����Łz | |||||||

| H1869 | ����ς�ߌ��������u�킩��Ȃ��v�����ւ̃I�[�}�W�� | �O�Y�� | ��g���X | 2019 ���� |

\1,000 | ���x�`-�A�� | \3,024 |

| ���m��Ȃ��A�킩��Ȃ��A�l���Ȃ��A�ǁ[�ł������A�W�Ȃ��B�������Ċ쌀�͓���ɖ����Ă���B������A���Ȃ��̂��ɂ͉�����! �S�Ȃ��킩��₷���t���[�Y�A���ԂŐ�������n�c�A���g�̂Ȃ����J�Ȑ����c�c����͂������ł��A�����ł��B�Q�����Ă݂悤�A������傢! �܂��A�u���������킩��ˁ[�v�Ƌ��Ԃ��Ƃ���B | |||||||

| H1832 | <���㉉��>�̃��b�X���i�g�����A�z����\���j | ��ؗ��f�q�{�ҏW�� | �t�B�����A�[�g�� | 2016 ���� |

\600 | ���x�`- | \1,836 |

| �������́u���t�̕ǁv�����z�����܂���?�V�F�C�N�X�s�A�̌����ĊςĂ����ׂ��ł���?�������ĒN�ł��ł����ł���?�����ŐH�ׂĂ������ă����ł���?������21���I���ǂ������c�邩?���c�I���U�~���n��H�Βk���^�B�����͎Љ�̂Ȃ��ŋ@�\���A���Â��B | |||||||

| H787 �摜 |

��̏�̃t�@�C�^�[���� | �y����a�q | �����o�Ŏ� | 1993 ���� |

\600 | ���x�`-�`�a�{ | \1,500 |

| ������ƁA���o�ƁA���ҁ\�B���ꂼ��̃p�[�g�͕�����Ă��Ă��A���ɉ����E�ɐV�����g�������N�������P�O�l�ٍ̈˂���邻�ꎩ��̋O�ՁB���グ��̂́A���\�Y�A���@�i�A���Ή���q�A�����M�A�g�c���o�q�A�s�����e�A���ԓm�v�A��c�G���A����~�q�A�O�J�K��B | |||||||

| H863 | �����ꂪ�R���Ă���[�W�O�N��ŋ������m�[�g] | ���X�� | �� | 2005 ���� |

\600 | ���x�`-�A�� | \1,700 |

| ���ŋ����y�������āA�P�X�W�S�N�u�����ʐM�v�Ƃ����~�j�R�~�����n�߁A��߂�܂ł̂P�Q�N�ԗ��т�قǎŋ����ς����҂��A�P�X�W�O�N�ォ��X�O�N��O���ɂ����Ă̓��{��������z����B | |||||||

| H1580 | �����ꃏ���_�[�����h�i�҂��l�n�n�j�j | �҂�������� | 2009 ���� |

\700 | ���x�`- | \1,890 | |

| ������Ƃ��f��̋r�{����|������A�l�C�̔o�D������ƂƎh���I�ȃR���{���[�V������������������A��������́A�e�W����������M�����ڂ��W�߂Ă���B�������A�ǂ����}�j�A�b�N�ȃC���[�W�������āA���ۂɑ����^�Ԃ̂����߂炤�������S�҂������Ǝv����B���������ʔ������E���L�����Ă���̂ɁB�����ŏ�����Ɖ��̐[���{�L���s�ē⒆������A�e�W�������̖ڗ����̕������ɁA���ʂȍ˔\���ӂ�鏬���ꃏ�[���h�̈ē��l�Ƃ��ė����Ă��������܂��B��x�̌�����Ǝ~�߂��Ȃ��A�����ꃏ���_�[�����h�ւ悤����!! | |||||||

| H1798 | �����ŋ��_�i�����ƃp�b�`���[�N�̕Y���҂����j | ���i���q�A���������� | �V�� | 2013 ���� |

\800 | ���x�`-�A�� | \2,310 |

| �����݊������Ƃ����́A������\���̏�Ƃ��đI�тȂ�����A�����݂̂Ȃ炸�A�f��A���y�A���p�⏬���A�}���K�ȂǗl�X�ȃW���������������R�ɍ�i�̒��Ɏ�荞��ł��܂��B���̈���ŁA60�N��A80�N�㏬����u�[���̗����҂���(���邢�́A�������獡�Ɏ���܂ő����Ŋ����Ƃ���)�̐��_�����A���ݓI�Ȃ������ň����p���A��͂��i�̂Ȃ��Ɉ��p���Ă��܂��B���̃W�������I�[�o�[�ȍ�i���ƁA��������Ȃ����ʂ��āA���݊��鉉���l�≉���V�[�����Љ��B | |||||||

| H1790 | �{�����̉������E�i�ǓƂƌ��������́j | �˖{�m���^�{���N�� | �|�� | 2019 �Q�� |

\800 | ���x�`-�`�a�{ | \2,160 |

| ��SPAC�̌|�p���ē߁A���E�I�ȕ]�����������o�ƁE�{�����B�g�̂ƌ��t�Ɖ��y����̂ƂȂ����Ǝ��̉��o��@�ŏj�ՓI�ȕ����Ԃ����肠���Ă���B�C���^�r���[��14��i�̔��I�E�����I�ȓlj�����A�{�鉉���̖��͂Ɖ����̃|�e���V�����ɔ����]�̎��݁B | |||||||

| H1721 | ���[���b�p���̖{�@��X�͂����������̂ł��B | �~�V�}�Е� | �~�V�}�� | 2016 ���� |

\700 | ���x�`-�A�� | \1,600 |

| ���e���r�A�A�v���A����A�{���A�����Ĕ���!?���c�����ǁA�������邾�����Ⴀ��܂���B��ɖ������A���s�����_�ɂ���u���[���b�p���v���̖��́A���������A�A�z���A�Ɠ��̉����Â���B���[���b�p����18�N��+�ŐV��i(�d�|������)!�c���ׂĂ��l�܂������! | |||||||

| H1833 | ���㉉���̒n�} | ���c�m�� | �Ӑ����[ | 2010 ���� |

\700 | ���x�`-�`���x�a�{ | \2,310 |

| �����㉉���͂ǂ����痈�āA�ǂ����������Ƃ��Ă���̂��B���̌����}�A�܂�͒n�}��`���Ă݂����Ƃ����v���͈ȑO���炠�����B�������ɂЂ낪���Ă��邩�Ɍ����錻�㉉������������Ɣc���ł���n�}�������A���ܕK�v������ł���B���킦�ċL���̌�������t�̂Ȃ��ɐ������Â������Ƃ����肢���������B(���Ƃ������j | |||||||

| H1627 | ��@�ƌ��� | ���c�m�� | �Ӑ����[ | 2016 ���� |

\700 | ���x�`�A�� | \2,160 |

| ����_��k�ЁA�����{��k�Ђ�V���������L�҂Ƃ��ĉ����]�_�ƂƂ��đ̌��������҂��A����ȏ��̌���Ƃ����łȂ����l�Ԃ̉c�݂��������ĒԂ�B�ڎ����A���́u���[�g�s�A�Ƃ��Ă̌���v�A���́u���̎n���ցi�����{��k�Ђ̂��ƂŁj�v�A��O�́u�L���̌���v�A��l�́u���A���e�B�̐k�Ќ�i�������]2012�N6���`2014�N5���j�v�B | |||||||

| H700 | �V�A�^�[�E�i�E�i������삯�ʂ��錾�t�j | �Вc�@�l���{���c���c��� | ���Â� | 2003 ���� |

\600 | ���x�`-�`�a+�A�� | \1,680 |

| �����܁u�y�����Ă��傤���Ȃ��v�P�R�l�̃C���^�r���[�W�B�R�萳�a�A�ʖ����A���㏮�j�A吐�K�Y�A���Ђ����A���c���Y�u�A��c�G���A�����M�v�A�I�R����A���\�Y�A�n�ӂ���q�A�f�B���B�b�h�E�����H�[�A���c�Ȍ�B | |||||||

| H1153 | �{�̉���������P�O�l�i�C���^�r���[�W�j | �Вc�@�l���{���c���c��� | ���Â� | 2005 ���� |

\700 | ���x�`-�`�a+�A�сi�X���j | \2,100 |

| �����̂����Ђł̂�A�i�䈤�A��������Y�A�쑺�ݍցA�P�����[�m�E�T���h���r�b�`�A��|���̂ԁA���m��A�}�L�m�m�]�~�A�{�c�c�q�A�L�R�m�̌v�P�O�l�ւ̃C���^�r���[�W�B | |||||||

| H1109 | �V�A�^�[�E�h���b�v�X | ���荁�Ғ� | �R�o�Ŏ� | 2001 ���� |

\600 | ���x�`-�A�� | \1,575 |

| ��������̂��ׂĂ������ɂ���B�P�O�P�����c�̃f�[�^�A��e�G�b�Z�C�B�ŐV�C���^�r���[�������^�B | |||||||

| H371 | ���Z���̂��߂̏㉉��i�K�C�h | ����G�� | ������ | 2003 ���� |

\700 | ���x�`-�A�� | \1,500 |

| ���Í������̌���i�T�O�{�ɂ��āA�f�[�^�������K�C�h�u�b�N�B���炷���A���ϓI�ȏ㉉���ԁA�j���ʓo��l�����A��i����A���^����Ă��鏑�Ђ̏o�Ō��A�ɂ���Ȃ����B�܂�����Ƃ̑��̍�i���{�́A��i���A�o��l�������f�ڂ���B��������ɍœK�Ȗ{�B | |||||||

| H1037 | �쌀�̎�@�i���̂����݂�T��j | ��u�N�Y | �W�p�АV�� | 2006 ���� |

\400 | ���x�`- | \735 |

| �����̃G�b�Z���X���A�V�F�C�N�X�s�A����G�[���A����Ƀj�[���E�T�C������n�����h�E�s���^�[�Ȃǂ̑�\�삩�璍�Ӑ[�����o���A�����Ɏd�|����ꂽ�n�ӂ��ӂ���@��ǂ݉����A���̌���ւƔ����Ă����B�����I�m����g���Ċ쌀�̖��͂��������������A�ŗǂ̉������发�B | |||||||

| H445 | ����l�X�i�b�v�V���b�g | ���c���Y�u | �������� | 1998 ���� |

\500 | ���x�`- | \777 |

| ���u����l�Ƃ����������Ԃ́A�ڂ��̐l���ɂ����ĂقƂ�ǑS���Y�ƌ����Ă�������Ȍo���ł���\�v�B�p�ĕ��w�ҁE�����]�_�ƂƂ��ē����Ȓ��҂Ȃ�ł͂̂Ƃ��Ă����̃G�s�\�[�h�������ĒԂ�A�X�S�l�́u����l�v�Ƃ̌𗬂Ɖ����̊y�����A�f���炵���B�M�d�ȕ���ʐ^���������^�B | |||||||

| H1477 | �n�扉���Ƃ����s�v�c�ȋ�ԁi�S���i�c���҂ƍ��ׂƁj | ���`�l | ���护���[ | 2008 ���� |

\700 | ���x�`-�A�J�o�[���C�^�~ | \1,890 |

| ���n�扉���͏�ɓ����Ă���B��C��ǂ݁A�{�̘b������ɂ���B����Ȗʔ����W�������͂Ȃ��B���҂͂����v���A�Ђ�����ςĔ�]�������Ă����B�P�T�N�����Ď��グ����������̐��͂P�S�O�ȏ�B���̎��X�̉����ʐ^�A�p���t��`���V������A����̕��͋C�����܂������Ă��āA�����[�����e�ɂȂ����B���c�̒��ɂ́A�������������̂�����A���ɂ��đ�ȋL�^�ɂȂ��Ă���B�����́u�����E��B�A�n�扉���̍��v(�����u�����M)���M�d�Ȍ���`�ʂł���B �����{�o�ϐV���[���R�����u�A�v���[�`��B�v�ɂP�T�N�ɂ킽���ĘA�ڂ��A�P�P�T���]���f�ځB�o�ꂷ�錀�c�́A�U�V���c�B | |||||||

| H949 �摜 |

�����ĕs�v�c�Șb���D���i���Ή���q�̕S����j | �Ԑ쎟�Y�A�����c���A�������F�� | �����[ | 1996 ���� |

\700 | ���x�`-�`�a+ | \1,854 |

| ���P�X�X�Q�N�ɂ͂��܂�A�����������Ă��鏗�D�E���Ή���q�ɂ��u�S����v�B�V���[�Y�ɍ�i���o�ꂵ���l�C��Ƃ������u�����ĕs�v�c�Șb�v�ւ̔M���v���o�����A���\���W�[�B | |||||||

| H124 | ����ƂW�l�ɂ�郍�W�b�N�Q�[�� | �n�ӂ���q�A����L�A�O�J�K�쑼 | ������ | 1992 ���� |

\600 | ���x�`-�A�� | \1,359 |

| ���n�ӂ���q�u�����_�v�A�����T�h�u�q�[���[�_�v�A����L�u�F��_�v�A�O�J�K��u�������l�_�v�A�勴�וF�u���炭��_�v�A�@�����t�u����_�v�A�A�`�M�u�����炢�_�v�A�k���z�u�A���_�v���^�B | |||||||

| H1645 | �����Ёi��l�ŋ���i�W�j | �r�����} | �ԓ`�� | 2002 ���� |

\500 | ���x�`- | \2,030 |

| ���Y����Ȃ��z���A�Y��Ă͂����Ȃ��z���B�Љ�ƌ����������m�h���}-�r�q���}�̐��E�B | |||||||

| H1224 | �m��疗y | ���\�j | ���쏑�[ | 1991 �Q�� |

\700 | ���x�`�A�� | \1,600 |

| ���؉�����̖���u�q�ߐ����J��v�Ŏ���̕��m�������������\�j�B���̑n���̋ꂵ�݂Ɗ�т�`���B | |||||||

| H1592 | �������i�z�Ƃ��āj | �ɓ��b�q | ��t�� | 2016 ���� |

\1,000 | ���x�`- | \3,024 |

| ���؉�����̐����ɂ���3��R�{���p�܂���܂��A����w�X�͐����Ă���x�̎剉�ŒʎZ2000���������̋L�^������!�\60�N�]�A�k�C�����牫��܂őS���e�n�Ŏŋ���n��Â��A�����E�؍��E�k���E���V�A�E�L���[�o�ւƐ��E�̉������ςÂ��������D�̕����̋O�ՂƊ����E�����̗��A���]��116�т����^�B | |||||||

| H648 | ����̂��ƂȂ���Ƃ��� | �����L�Y | ���쏑�[ | 1986 �Ĕ� |

\600 | ���x�`-�`�a�{�i�\���J�o�[�т����������ȊO�����P�j | \1,400 |

| �����҂̓��ɓ������̂����a�V�N�A�z�n���B�ȗ��A�a�����Z�Ő��X�̉����E�f��܂���܁B���T�P��A��P�O�����a�J�W�����W�����ŃC���l�X�R�u���Ɓv���㉉���A�P�O�N�ȏ㑱�������Ƃ��m���Ă���B���w������ɂ́A�ݓc���m�A�v�ۓc�����Y�A�O���R�I�v�̋Y�Ȃɂقꍞ�݁A�ʖ����ɂ��ł����ށB����ł��G�X�Ƃ������킢��`������{�G�b�Z�C�X�g�E�N���u��܃G�b�Z�C�B | |||||||

| H649 | �i�������Ȃ̎��т��� | �����L�Y | ���쏑�[ | 1991 �Ĕ� |

\600 | ���x�`-�`�a�{�A�� | \1,500 |

| �����{�G�b�Z�C�X�g�E�N���u�܂���܂����O��Ɉ��������A�G�X�Ƃ������䂻�̂܂܂ɌȂ�̘V���Ǝ����݂����A�������o�����������Q�G�b�Z�C�W�B | |||||||

| H540 �摜 |

��������̔o�D�̂����� | �������� | �����[ | 1984 ���� |

\700 | ���x�`-�`�a�{ | \980 |

| ���{�l�����Ƃ����ŏ����Ă��邪�����鉉�����̗ނł͂Ȃ��u��������̉�������ɂ���������̂��߂̖{�v�ƕ\�����Ԃ��̃y�[�W�ɋL�ڂ���Ă���悤�ȁA��������̉����I�G�b�Z�C�I���`�B | |||||||

| H1577 | ���̕��� | �V�䏃 | �}�����[ | 1985 ���� |

\500 | ���x�a�i�o�N���P�A���提������j�A�� | \1,200 |

| �����F�e���g�̃q���C�����D�̎ŋ�����ɂ��Ă̏����낵��i�B | |||||||

| H1702 | ���D���i��،��}�ƍ��X�؈��j | ����g�Y | �W�p�� | 2007 ���� |

\900 | ���x�`-�A�� | \2,730 |

| ���Љ�̒�ӂ�60�N���܂�`���Â����u�������v������x������l�̏��D�������A������̓��{�̑f��B����N���E�����E�����̎ʐ^�\�ǂ�Ŋy�����A�M�d�ȕ]�`�B ��59�� �ǔ����w�� �]�_�E�`�L�� ��܍�B | |||||||

| H1703 | ���ق̐�i�{�c���O�Y�@�_�ԁj | ��♎q | �͏o���[�V�� | 2011 ���� |

\600 | ���x�`- | \1,620 |

| ���u���ё��������j�v�Ƃ��������̐^���́H�@���A���c�p���E�ؑ����A����ƂƂ��Ă̈��Ђ����E����ד�����Ă��u���{�ŏ��̉����v���f���[�T�[�v�{�c���O�Y�̐l�ԑ��ɔ���]�`�B | |||||||

| H1742 | �q���V�}�́w�́x�i����ƁE�y�����̐t�Q���j | �y�����q�E���ؗǍL�� | �������X | 2019 ���� |

\800 | ���x�`- | \3,520 |

| �����A���Y�������̉B�ꂽ����́A���A�������ɉ���₢������̂��B�Đ�̉��̍L����ɁA�|�p�Ɛ����Ƃ̑����ɋꂵ�݂Ȃ���A���z�Љ�̎����ւƎ�������A�u�������l�v���O�g(1917~53)���`�����Y�ȁw�́x�́A���e���d�˂Ȃ���A60~70�N��ɑS���e�s�s�ŏ㉉���ꂽ�B������55�N���o�ĕ����㉉����A�V��������̏o���ҁE�ϋq�ɂ��傫�Ȋ������c�����{��́A�Ăсu�j�v�̊�@�����鍡�A��X�ɉ���i����̂�?�y�����Ƃ́A�Y�ȁw�́x�Ƃ́A�����ĕ��������̈Ӗ��Ƃ͉����A���̑S�̑��ɔ���_�W�B | |||||||

| H1609 | �����̔o�D | ���{�N�i�����菬�c�L��j | �W�p�� | 2008 ���� |

\600 | ���x�`-�A�� | \1,785 |

| ������ς萦���I���̖��҂̑S�e�B �������d�r�𗦂���30�]�N�I�@���܁A�����E�E�f��E�ł�����C�ɂȂ���������ҁA���{���B����̐��܂�̏��N���ォ��A����c������̎ŋ��ɁA�܂��Ɂg�Ռ��h���Ė��҂ɂȂ�܂ł��A�傢�Ɍ��I | |||||||

| H766 | ���{���u��]�v�̎��Ɓ@�ʍ��ۊO���Ƃ悤������y | �m�g�j�u�ۊO���Ƃ悤������y�v����O���[�v | �j�s�b�����o�� | 2003 ���� |

\600 | ���x�`-�A�� | \1,470 |

| ���������銴��A����������̂̓����B���̐l�Ԃ̂��������́A�ŋ������Ă݂�Ƃ悭�킩��B�u��]�v���e�[�}�ɂ��Ďq�ǂ������Ǝŋ��Ɏ��g�ނT���Ԃ̎��ƁB | |||||||

| H1276 | ����ҁi�������j | �吙�� | �}�K�W���n�E�X | 2001 ���� |

\600 | ���x�`-�A�� | \1,365 |

| ���y������A�����܂����B�g�̂ЂƂŌ���ɐ�����Q�S���ԉc�Ɣo�D�����߂Ė������B�e��b�B�S�Ă����������c�̉��U�A�k�앐�ē̌���A���ēu�J���X�}�v�̌���Ȃǂ̃G�s�\�[�h�Ǝʐ^�T�U�_�����^����B | |||||||

| H1429 | ���Ðr�� | ���Ðm�� | �u�k�� | 2010 ���� |

\600 | ���x�`�A�� | \1,470 |

| ���l�C�o�D�E���Ðr���̍������߂Ė�������鍪�Ðr�����o�D�̎d���𒆒f���Ă���V�N���o���Ă���B���̓��a�����ƁA�ނ̐S���x�����t����̂��Ƃ��A�v�l�E���Ðm������艺�낷�B | |||||||

| H783 | ����o�D�̉��Z�蒟 | ����j�Y | ��g�A�N�e�B�u�V�� | 2004 ���� |

\500 | ���x�`- | \819 |

| ���ڎ����A�P�D���o�ƂƂ̏o��A�Q�D�h���}�\�~�F����͂����ɂ��č��ꂽ�̂��i�M������Y���Ƃ̑Θb�j�A�R�D�䎌�Ɣo�D�̐g�́A�S�D����\����͉��o�Ƃ̂��̂ł���i�|���e��Y���Ƃ̑Θb�j�A�T�D���o�Ƃ����̃_���o���i�R��N���Ƃ̑Θb�j�A�U�D�f��\�o�D�͐l�`�̃I�u�W�F�ł���A�V�D�Ȃ��o�D�����̂��H | |||||||

| H1551 | �D��Ɖ��� | ��c�����q | �`�̐l | 2010 ���� |

\1,000 | ���x�`-�A�� | \2,520 |

| ���������v���f���[�T�[�ɂ��G�b�Z�C�W�B�|�[�����h�A���V�A�A�C�X���G���Ȃǐ��E�e������D�ꂽ�������ĂсA�����]���Ă��铌���E�����ɂ��錀��V�A�^�[X(�J�C)�B���̌|�p�ē��M�����������|�p�A�����A�l���B | |||||||

| H1646 | ���̋L���������Ȃ������Ɂi�f�R�@�Ō�̏�C�o���X�L���O�j | �g�c���o�q | �u�k�� | 2014 ���� |

\700 | ���x�`-�A�� | \1,944 |

| �����i�h���D�ł�����������E�g�c���o�q�́A���ܐ[���ȏ�Q�ɂƂ����Ă���B�L���������Ă䂭�Ƃ����Ǐ�ɁB���̔��LjȑO����A�Ō�̈���Ƃ��ă��C�^�[�E�����֎q����Ɍ���Ă������D�̈ꐶ�B���݁A���܂������Ƃœ��������E���q����́A��t�ɂ��ĎO�x�������������B��O�̃t�����X�E�p�X�c�[���������֗��w���A�p���ʼn��{���Y�⑁���B�ƌ𗬂��������B��������G�s�\�[�h���ڂ̎��`�G�b�Z�C�B | |||||||

| H1531 �摜 |

�e�n�n�s�@�v�n�q�j�i���̐��Ԋw�j | ��ؒ��u�^���V�^�����N���^�R�����j | �o�`�q�b�n�o�� | 1982 �o�� |

\1,600 | ���x�`-�`�a�{ | \4,300 |

| ���l�Ԃ̍s�ׂɉB���ꂽ��b�\�����߂���n�߂Ă̖{�i�I�Ș_�W�B���܂��܂ȕ����������������A�����̕\�w����[�w�̈łւƒǕ�����Ă������B���̑������܁A��n�̖L���ȗ͂����N���鍪���I���f�B�A�ƂȂ��ĕ�������B���^�}�łQ�T�O�]�_�B | |||||||

| H1484 | �����l�@�ؓ�疗y | ����c��w���������� | 2007 ���� |

\600 | ���x�`-�`�a�{ | \1,000 | |

| ���Q�O�O�V�N�P�O������P�P���ɊJ�Â��ꂽ����c��w�n���P�Q�T�N���N���W���u�����l�@�ؓ�疗y�v�̃J�^���O�B�S�P�Q�R�ŁB | |||||||

| H1301 �摜 |

���R���O�Ɠ�\���I���� | �]�c�G�F | �א��o�� | 1999 ���� |

\1,200 | ���x�`-�A�i�ڎ��Ɉꎚ��A����A�����������������݁j | \2,940 |

| �����R���O�́u���R����̎���v�A�u���V�A�E���[���b�p�̗��v�A�u���R����Ȍ�v�A�u�z�n������̎���v�̂S�̎����ɍ��킹�A���R���ɂ����郂�_�j�Y������A���@���M�����h�ւ̗����T��B | |||||||

| H983 | �Ȃ��̖�Ȃ� | �y���^�u | �e���[ | 1998 ���� |

\1,100 | ���x�`- | \2,625 |

| �����{�s��ō������������ꂽ�y���^�u���A�ߐ{��ɐS�g���x�߂A�S�����̏��O���ł̕���o���A�푈�ŋ]���ƂȂ��������̗��F�����̎v���o�A�V�������̐V���^���̍\�z�Ȃǂ������Ԃ����G�b�Z�C�ƐN���܂ł̎��`�����^�B�P�X�S�V�N���s�̕����B | |||||||

| H1845 | �C���z�������o�Ƃ����@���o�Ƃ̎d���C | ���{���o�ҋ���� | ����[�V�� | 2012 ���� |

\700 | ���x�`- | \2,100 |

| ��100�N�O�A�u�����̐��t�v�����߁A�g�����z�����`���҂����������B��㉹��Y�E��z�A���������A�������t�A�y���^�u�A���R���O�A��c����A���R�m�`�A����ׁA���{�Njg�A�ݓc���m�A��c�L�Y�c���������ނ�͊C�̔ޕ����牽�������A�����̂��B�{��+�[���̃R�����B�l���ł��ǂ��C�萬�̌�����{�����u�J��j�v�B | |||||||

| H522 | �ꏗ�D�̕��݁i��㐳�v�E���R�m�`�E���c����̎���j | ���c��q | �e���[ | 1993 ���� |

\700 | ���x�`-�A�� | \1,854 |

| �����Ĉ�㐳�v�ɏo��A���R�m�`�ɋ������A�̂��ɔ��c����̍ȂɂȂ������D���c��q�B�吳�f���N���V�[�̖L���ȓy�ɔ|��ꂽ�������ꏗ�w�����A�V�����D�ւ̎u���A����ĔR�₵�������A���Ɩ��̔������`�B | |||||||

| H1793 | ���̉ԓ`�� | ���ؗ��� | ��i�� | 2011 ���� |

\700 | ���x�`- | \2,100 |

| ��������̌��t��ǂ݉����A����ɂ���ĉ䍑�̉����̌�����ْf�����A�h���I�ȉ������B | |||||||

| H643 | ���Z����i�e���r���Z�@���䉉�Z�j | ���i�t�� | �_���B�b�h�� | 1992 24�� |

\600 | ���x�`- | \1,650 |

| ���h���}�Ɖ��Z�A�e���r���Z�̂`�a�b�A���Z�̊�{�i�����E���ƂE���炾�E������j���B | |||||||

| H1253 | ����Ɖf���̉����P���i����ӁE�N�ǂ̂��߂̎����j | �y�c�_���Y | ������ | 2000 �X�� |

\800 | ���x�`-�A�� | \2,100 |

| ���u����ӁE�N�ǂ̂��߂̎����v�o�D���u����҂����ɁA����Ɖf���̋��ʓ_�⑊��_��Δ䂵�Ȃ���A�����P���̎菇��L�x�Ȏ�����Ŏ�����D�̓��发�B | |||||||

| H950 | �o�D�̉����P���i����ӂƘN�ǂ̂��߂̎����j | �y�c�_���Y | ������ | 1995 13�� |

\800 | ���x�`- | \2,266 |

| ���x�e�����o�D�Ƃ��ĕ���E�e���r�Ŋ������̒��҂��A����|�p�w�@�̔o�D�{���@�ւŎ��݂����̌P���A�����P�������Ƃɏ������낵���o�D�\���̏��B | |||||||

| H1001 | �o�D�̓ǂݕ��E������ | ��c�Y�i | �_���[ | 1993 �S�� |

\500 | ���x�`- | \1,240 |

| ���������������̃��b�X���A������L�ɂ��郌�b�X���ƁA���Â���̂��߂̋Y�Ȃ̓ǂݎ������͂�����B | |||||||

| H102 | ���Â���̃J���e�i���̐��͕���A�l�Ԃ݂Ȗ��ҁj | ��c�Y�i | �_���[ | 1998 ���� |

\600 | ���x�`- | \1,365 |

| �����I�A����o�D�A���D�A�o�D�{���A���o���œ��X��₵�Ă������҂��u��T���@�����猻�����݂�v�Ŗ��Â���̌���ŁA���ƌ��������ݍ����藣���ʎ�����A�u��U���w�����x�̂��炨���āv�Ŗ��Â���̓����ɂЂ��ޔ閧�̈�[���A���܂��ܐ،��ŏЉ���������发�B | |||||||

| H601 | ���o�̂����ߕ��i�m���Ȍ��n��Ɂj | ��c�Y�i | �_���[ | 1994 �Q�� |

\500 | ���x�`-�`�a�{�A�� | \1,200 |

| ����̓I�ȉ��o�̃q���g�E�|�C���g������B�������ɖ𗧂��H�I�������B�T���v���Ƃ��āu�^�Ă̖�̖��i�V�F�C�N�X�s�A�j�v�u�\��҂��̃l�R�i���Ђ����j�v�u�X�q������̂����̉�i�ʖ����j�v�����p�B | |||||||

| H1359 | ���Z����n���h�u�b�N | �|�p���猤������ | �t�����[ | 2005 �V��15�� |

\500 | ���x�`- | \1,050 |

| ���o�D�Ƃ́A���Z�E�����Ƃ͉����̘b���܂����Ȃ���A�u�����v�u����Ӂv�u���Â���v���̊�{�I�Ȃ��Ƃ�����A�Ⴂ���o�ƂƂ��ꂩ��o�D�ɂȂ낤�Ƃ��鐶�k�Ƃ̑Θb��ʂ��ĉ���B���E���Z������E��̉����T�[�N���܂Ŏ��R�Ɏg���ĉ��Z�͂�L�����b���Z�ǖ{�B | |||||||

| H1303 | ���o�Ƃ̎d�� | �I�R���� | ��g�V�� | 2012 �Q�� |

\500 | ���x�`- | \798 |

| �����o�Ƃ͓��X�����v���A�ǂ��������Ƃ����Ă���̂��B�������������̗͂Ƃ́H���l�҂ɂ��X�������O�ȉ��o�_�B��i�I�т⌀��Ƃ����Ƃ̑Θb�A�m�Ï�ł̎��H�A�o�D�{���̎v�z�ȂǁB�吨�̐��E�̉����l�Ƃ̏o����Љ�B�����ɁA���Ђ������̐V��ŋ����������}����܂ł�ԗ��X�ɒԂ�u�w���}���X�x���o���L�v�����^�B�ʐ^�����B | |||||||

| H1649 | ���q�i�Y�����_�W�@���o�҂̎d�� | �F��d�g�E�؉�����E�R�{���p�ďC | ������ | 1965 �Q�� |

\1,300 | �{�̒��x�`-�`�a�{�A���i���x�a�j�A�i���\�����Ԃ��l�D���������A���s�N���L�ڕłɑ�����j | \2,000 |

| ���V�z�n���c�E���|�E�Ԃǂ��̉�𒆐S�ɁA���{�ߑ㌀�̊m���̂��ߑS�g��ɕ��������o�ƁA���q�m�N�̉����_�E���o�_�E���Z�_�̂ق��A�m�[�g�E���L�ȂǁA��Q�疇�̈�e��ҏW���A�ʐ^�E�N�\��t���āA�G�ꂽ���o�Ƃ̑S�����𖾂炩�ɂ���B | |||||||

| H679 | �o�D�ɂȂ�B | �����Ԃ����� | 2002 ���� |

\500 | ���x�`- | \1,050 | |

| ���o�D�ɂȂ肽��! ���āA�������悤? �ǂ�Ȑi�H������̂��u����ҁv�A�����o�D�͎�����m���Ă���A���̕��@�A���낢��u�C�s�ҁv�A�������֗����������u���p�ҁv�ō\���B�{�����E�X�N�[���E�w�Z�E���c�f�[�^�����^�B | |||||||

| H1427 | �o�D�ɂȂ�O�U�|�O�V | �����Ԃ����� | 2006 ���� |

\500 | ���x�`-�`�a+ | \1,260 | |

| ���o�D�ɂȂ�܂ł̃��[�g�}�b�v�u�b�N�B�u���c����v�u�v���_�N�V��������v�ȂǁA�o�D�ɂȂ邽�߂ɂǂ������s�����N�������̂����Љ�B��q�F��A���э����A�i��@�T�A�r�c���u�A�������^�A������I�ق��̃C���^�r���[�����^�B | |||||||

| H1868 | ������F�̔o�D����i�P�����Ō��ʂ��o��Z���t�̃��\�b�h�j | ������F | �V�� | 2016 ���� |

\600 | ���x�`-�iCD�t�j | \1,700 |

| �����g�̌o����ɂ��݂Ȃ����J�B�����ł킩��₷�����ʂ�������!����o�D����������{���̃��\�b�h�{�B | |||||||

| H1794 | �͂��߂Ẵ{�C�X�g���[�j���O�i�N�ǁE�i���[�V�����ҁj | �����A�N�^�[�Y�M���i�W�E���ďC | ������ | 2013 �U�� |

\600 | ���x�`-�iCD�t�j | \1,890 |

| ���N�ǁE�i���[�V�����ɒ��킵�Ȃ��瑊��ɓ͂��u���v�Ɓu�\���v����b�̊�b����g�ɂ��܂��B�����������B�����������B�L���ȕ\���B�v���̎������Q�l�ɁA�y���݂Ȃ���g���[�j���O�ł���I���W�i��CD�t�B | |||||||

| H1876 | ���H�C�X�e�N�j�b�N�̐^���i�������\�b�h�����E��b�ҁj | ������q | �����Ԃ����� | 2001 ���� |

\600 | ���x�`-�`�a+ | \1,575 |

| ���X�^�W�I�E���C����ɂ�����̖��҂�̎���w�����郔�H�C�X�g���[�i�[������q���A�������\�b�h�̊�b�ƂȂ�ċz�@�E�����@���A���g�̃X�^�W�I���w�ōs�Ȃ��Ă����J���L�������ɏ����ďڍׂɉ���������b�X�����B | |||||||

| H1877 | ���D�E�N�Ǔ���g���[�j���O�i�����Łj | �����p�i�u���X���H�C�X�g���[�j���O�������j | �V���� | 2015 �R�� |

\600 | ���x�`- | \1,620 |

| �����H�C�X�A�N�^�[�Ƃ��Ăӂ��킵���\���͂≉�o�͂������̖������A�����������g���[�j���O�X����{�ł��B�����̎����ʂ��āA�v���Ǝ����Ƃ̈Ⴂ��m��A��������H�I�ɉ������Ă������߂̃e�L�X�g�ł��i�{���u���Ƃ����v���j�B | |||||||

| H1867 | �����鎩���̂��肩��<�����I���{>�̂����� | ���c��O | �u�k�БI�����`�G | 2018 ���� |

\600 | ���x�`-�A�� | \1,782 |

| ���u�����v�͖��҂�����ʼn�������̂����ł͂Ȃ��B��l�łł���s�����t��s�C�̕��s�t����A���l�ōs���s���ˁt��s���̂܂ˁt�A�{�i�I�ȃX�g�[���[��W�J����s�V���[�g�E�X�g�[���[�Y�t�܂ŁA��̓I�ȃ��b�X����������ƂƂ��ɏЉ�A�����̒m�b��ɂ��݂Ȃ���I�B�d���Ȃ����g�̂����炩������A�S�����炩���Ȃ��āA���͓I�ȁu�����v����ɂł���B�����Ŋ������鉉�o�Ƃ����̐��̒��ɑ�����1���B | |||||||

| H1222 �摜 |

��������� | �q�ѐ���Y | �������[ | 1993 ���� |

\1,300 | ���x�`-�`�a+ | \3,000 |

| ��������錻�㉉���̕a�����u��������ҁv�̗��ꂩ��s���w�E�E��������o�D������E�q�ѐ���Y�̟Ӑg�̃G�b�Z�[�W�B | |||||||

| H1735 | �����v���f���[�T�[�Ƃ����d���i�u��O����v�u���c���V�����v�͂Ȃ��q�b�g�����̂��j | �א�W�T | ���w�� | 2018 ���� |

\500 | ���x�`-�A�� | \1,512 |

| �����c���V�����v�̕��䗠�A���ׂĖ������I���̃��[�J���w�����c�́A�Ȃ�70���l���s�̃G���^���W�c�ɉ������̂��\�\�B������u�[�������������u��O����v�o�g�ŁA���݂́u���c���V�����v�̉��i�����x���鉉���v���f���[�T�[�E�א�W�T�ɂ�鎩���`�B | |||||||

| H1677 | ����o�D����_ | �k������ | ���{�n��Љ���� | 2016 ���� |

\600 | ���x�`- | \1,650 |

| ��������ɗ���҂����͉��Z�w�����d�����A�u����͕s�v�v�Ǝ咣����B�o�D����@�ւ��������钆�ŁA�^�ɋ��߂��鋳���Ƃ͉����B��ނ����Ȃ���A�����Ƃ����|�p��S���l�ނ������Ɉ�Ă�ׂ���������������B | |||||||

| H1714 | ���R�ɂȂ�̂͑�ςȂ̂��i�C���v���E�}�j���A���j | ���䏃 | �_�n�� | 2009 �Q�� |

\800 | ���x�`-�A�� | \2,100 |

| �����t�ł͂Ȃ��Ȃ��������ɂ����C���v���i�����ŋ��j�B���̃C���v���̂������낳�Ɠ���A���̐[���ƎЉ�ɂ�����L������O��I�ɋL�q���܂����B�u���ȕ\���v�u�R�~���j�P�[�V�����v�u�펯�ɂƂ���Ȃ����z�v�u�ϋɐ��v�u�_���I�v�l�v�u���҂̐S���v�Ȃǂ́A����Љ�ɐ�����l�ɂƂ��ďd�v�ȉۑ�̌����A�����ɋL����Ă��܂��B | |||||||

| H1870 | �p�t�H�[�~���O�A�[�c�ɂ݂���{�l�̕����� | �ďC�Ɨ��@�l���ی𗬊���E�ҏW������Е����Ȋw������ | ���j�� | 2007 ���� |

\1,000 | ���x�`-�A�� | \2,940 |

| ���A�[�e�B�X�g�R�O�l�i�쑺�ݍցA���c�a���A���c�I���U�A�����T�h�A�؍��A�����������A�c���q�b�A�ϓT�F�A�O�Y���A�i�䈤�A���{�Y�g�A���c���K�A吐�K�Y�A���ԙZ�A�A�ߓ��Ǖ��A���ˌ\�j�A���m�j�̃����O�C���^�r���[�W�Q�O�O�S�[�Q�O�O�V�B | |||||||

| H1738 | ���{�b�g���� | ����w�R�~���j�P�[�V�����f�U�C���E�Z���^�[ | ����w�o�ʼn� | 2010 ���� |

\500 | ���x�`- | \1,620 |

| �����ۓI�Ɋ������̓�l�̓V��,���{�b�g�w�Ґ� ���_�����ƌ���ƁE���o�Ƃ̕��c�I���U�����̃R ���{���[�V�����ɂ�萶�܂ꂽ���E���̎��݂ł� �郍�{�b�g�������r�W���A���ɏЉ��.��l�� �Βk������,���{�b�g����wakamaru�̎Y�݂̐e ��v���O���~���O�S���҂̃G�b�Z�[,����w���� �݂��]���Ȃǂ�D�����,�Ȋw�ƌ|�p,�N�w���Z ���������n��`���o��.���c�I���U��u�������v ��{�����S�f��. | |||||||

| H145 | ���������T | ��ꐳ�^��O���Y���� | �_���B�b�h�� | 2002 19�� |

\500 | ���x�`- | \1,040 |

| �������S�ʂ̓��发�I���i��L�������p�I�p��W�B | |||||||

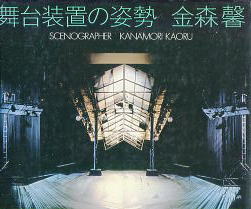

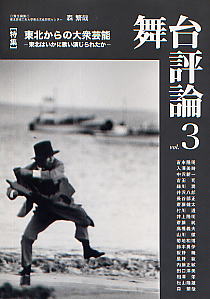

| H1854�摜 | ���䑕�u�̎p�� | ���X�] | ���u���|�[�g | 1981 ���� |

\1,500 | ���x�a | \4,800 |

| �������I�w�i���猀�I��Ԃ̑n���ցB��������������p�E�̏r�s�E���X�]���O�\�]�ɂ킽���Ēz���グ�����I��Ԃ̑S�O�Ղ��W�听�B | |||||||

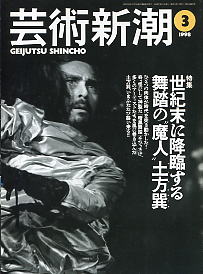

| H1872 �摜 |

������p�Ɓ@�_�����`�̎d�� | �_�����` | �������[ | 2001 ���� |

\1,000 | ���x�`-�`�a+ | \2,100 |

| �����R�Ȏ����̖�z���I�݂ɑ��`���A�����ɉ␅��z�u����Ƃ����A�C�f�A�ŁA�l�̐����̉c�݂�\������ȂǁA�����ɉ����_���咣���邱�Ƃ͂Ȃ��������A����̊�����M���A�����т���������p�Ƃ̋Ɛт��ÂԁB | |||||||

| H910 �摜 |

�p���R����R�O���N�L�O�̖{�@�v���f���[�X�I | ��c���F�~���J���_�~�p���R���� | �p���R�G���^�e�C�����g���Ƌǁ@�o�ŒS�� | 2003 ���� |

\1,500 | ���x�`- | \3,000 |

| ���p���R����R�O�N�ɓo�ꂵ���P�P�l�̃N���G�[�^�[�����B���̍�i�Ǝ���������������O�C���^�r���[�ƍ��؎��M�҂ɂ��R���������ځA�B�艺�낵�r�W���A���ƋM�d�Ȏ����̐��X�ł��ǂ�R�O�N�̋O�ՁB�ʍ��f�[�^�u�b�N�t���B | |||||||

| H1490 | �r�c�X�y�[�X�f�U�C���ʍ��m���D�Q�S�u�����̂��߂̋�ԁv | �ɓ������{�V�A�^�[���[�N�V���b�v | �����o�ʼn� | 1994 ���� |

\1500 | ���x�`-�`�a�{ | \4,800 |

| ���ڎ����A�u������Ԃ̌��݁i�ɓ������j�v�u�C���^�r���[�^�������v�u�o������1�D���݁E��O�v�u�o�������Q�D�]�p�v�u�o�������R�D�X�^�W�I�v�u�o�������S�D�ρv�u�o�������T�D���j�v�u�o�������U�D��p�v�u�o�������V�D�ŋ߂̎���v�D | |||||||

| H1534 | ����̍\�}�m�r�c�p���n | �����T�V | �����o�ʼn� | 1985 ���� |

\500 | ���x�`-�`�a�{�A���i���u���E�C���ρj | \1,500 |

| ���Ñ�M���V�����猻��Ɏ��錀���Ԃ̕ϑJ��ʂ��āA�����鑤�Ɗϋq�̈ʒu��W�����ǂ̗l�ɕω����Ă����̂��͂���B�����Č|�\�ƌ��z�̑n���I�𗬂̂��߂̋��ʌ�������o�����Ƃ��Ӑ}���Ă���B | |||||||

| H1288 | ����E�e���r�W�����Ɩ��i��b�ҁj | �Вc�@�l���{�Ɩ��Ƌ���� | �Вc�@�l���{�Ɩ��Ƌ��� | 2005 �R�� |

\1,300 | ���x�`-�A�� | \3,000 |

| ���Ɩ��Ƃɂ��A�Ɩ��Ƃ̂��߂́A�Ɩ��ǖ{�B�ڎ����A�u����E�e���r�W�����Ɩ��Ƃ́v�u�Ɩ��Ƃ��Ƃ�܂��㉉�|�p�v�u�������s�����̐l�����v�u����@�\�ƕ���Ɩ��ݔ��v�u����ɂ�����Ɩ��̎d���v�u���݃V�X�e�����g�����Ɩ��̎d���v�u�e���r�̗��j�ƌ����v�u�e���r�X�^�W�I�̋@�\�ƃX�^�W�I�Ɩ��ݔ��v�u�e���r�Ɩ��̓����ƋZ�@�v�u�e���r�ɂ�����Ɩ��̎d���v�u�Ɩ��@��v�u�Ɩ�����V�X�e���v�u�Ɩ��ƂɕK�v�Ȋ�b�m���v�u����p��v�u���S�ɍ�Ƃ��邽�߂Ɂv�B | |||||||

| H1467 | �V�ҁE����e���r�W�����Ɩ��m�Z�\�ҁn | �Вc�@�l���{�Ɩ��Ƌ���� | �Вc�@�l���{�Ɩ��Ƌ��� | 1998 ���� |

\1,400 | ���x�`-�`�a�{ | \4,725 |

| ���ڎ����A1.�Ɩ��@��̐M���Z�p�A�Q�D����̋@�\�E�ݔ��ƏƖ��ݔ��A�R�D����Ԃ̋@�\�ƏƖ��ݔ��A�S�D�e���r�X�^�W�I�̋@�\�E�ݔ��ƏƖ��ݔ��A�T�D����E�X�^�W�I�p�Ɩ��@��A�U�D����̏Ɩ���ƁA�V�D����Ԃ̏Ɩ���ƁA�W�D�e���r�̏Ɩ���ƁA�X�D����E�X�^�W�I�̊Ǘ��E�^�p�ɔ����Ɩ���ƁA�P�O�D�Ɩ��Ƃ̂��߂̎��p�u���A�P�P�D��Ƃ̈��S�Ɩh�ЁB | |||||||

| H1485 | �V�ҁE����e���r�W�����Ɩ��m�m���ҁn | �Вc�@�l���{�Ɩ��Ƌ���� | �Вc�@�l���{�Ɩ��Ƌ��� | 1999 �Q�� |

\1,400 | ���x�`-�`�a�{�i�J�o�[�w�V�����u���E�V��) | \4,725 |

| ���ڎ����A�u�P�D�㉉�|�p�ƕ����f���̌��݁v�u�Q�D���E����̎d���v�u�R�D����|�p�����̂��߂̏�v�u�S�D�㉉�|�p���x����l�X�v�u�T�D�e���r�X�^�W�I�̎d�����x����l�X�v�u�U�D����E�e���r�Ɩ��̌��݁v�u�V�D�l�Ԃ̐g�̊��o�ƌ|�p�\���̌��݁v�B | |||||||

| H1289 | ����|�p�ƂƂ����d�� | ��R�X��� | �肩��� | 1997 �Q�� |

\800 | ���x�`-�A�� | \2,258 |

| ���ڎ����u�P�́F������Ƃ̎d���v�u�Q�́F�I���X�e�[�W���x������Ƃ����v�u�R�́F���镑��|�p���Ƃ̎d���v�u�S�́F������n��������Ƃ����v�u�T�́F����|�p�ƌ���v�u�U�́F���z�̌������ڎw���āv�B | |||||||

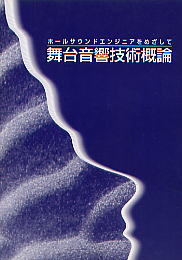

| H951 �摜 |

���䉹���Z�p�T�_�i�z�[���T�E���h�G���W�j�A���߂����āj | ���㕑�䉹���Z�p�t�H�[������ | ���Z�ُo�Ŋ������ | 1999 ������ �Q�� |

\1,300 | ���x�`-�`�a�{ | \3,884 |

| ���ڎ����A�u�T�D����E������p�T�_�v�u�U�D����E����Z�p�T�_�v�u�V�D����|�p�n���̉ߒ��v�u�W�D����Ɩ��v�u�X�D�����̊�b�v�u�Y�D�z�[�������^�p�̎��ہv�u�Z�D�f���Z�p�T�_�v�u�[�D�z�[���E���ꓙ�Ɋւ���@�K�v�u�\�D����p��W�v | |||||||

| H578 | �������E����̃h���}�X�N�[���i�y������������j | ���c����� | �Ӑ����[ | 1988 �Q�� |

\600 | ���x�`-�i�w���F�����j | \1,300 |

| ���ڎ����u�P�D���|���������̖��́v�u�Q�D��{�Â��肩��㉉�܂Ńp�[�g�T�i���������珬��{�ցj�v�u�R�D��{�Â��肩��㉉�܂Ńp�[�g�U�i�Z���t�ɂ��čl���悤�j�v�u�S�D���\��Ɗw�|��v�u�T�D�S�̉���Ɠ��̂̌P���v�u�U�D�Ɩ��E���ʂɂ��āv�G�s���[�O�\���c���̂�����ׂ�B | |||||||

| H1225 | �v���C�o�b�N�E�V�A�^�[�i�����̌���j | �W���[�E�T���^�Ė�ҁE�H�n���a�A��ҁE�ї��q | �Љ�Y�Ƌ��猤���� | 2003 �Q�� |

\700 | ���x�`- | \2,100 |

| ���v���C�o�b�N�E�V�A�^�[�Ƃ́A�X�g�[���[�i�l�I�̌��̘b�j�����ɂ��đ����I�ɉ�����Ǝ��̕���`���B�����n�݂������҂����̃v���C�o�b�N�E�V�A�^�[���Љ�邽�߂ɏ������{�B | |||||||

| H1358 | �����{�Y�ȏ����N�\��V���i�P�X�V�P�N�`�P�X�V�T�N�j | �Вc�@�l���{���c���c��� | �Вc�@�l���{���c���c�� | 2001 ���� |

\700 | ���x�`- | \2,100 |

| ���^�C�g���ʂ�A�P�X�V�P�N����P�X�V�T�N�܂ł̓��{�Y�Ȃ̏����N�\�B��i���f�ڂ��ꂽ���ЁE�G�����L�ځB | |||||||

| H846 | �����{�Y�ȏ����N�\��W���i�P�X�V�U�N�`�P�X�W�O�N�j | �Вc�@�l���{���c���c��� | �Вc�@�l���{���c���c�� | 2002 ���� |

\700 | ���x�`- | \2,100 |

| ���^�C�g���ʂ�A�P�X�V�U�N����W�O�N�܂ł̓��{�Y�Ȃ̏����N�\�B��i���f�ڂ��ꂽ���ЁE�G�����L�ځB | |||||||

| H589 | �����{�Y�ȏ����N�\��X���i�P�X�W�P�N�`�P�X�W�T�N�j | �Вc�@�l���{���c���c��� | �Вc�@�l���{���c���c�� | 2003 ���� |

\700 | ���x�`- | \2,100 |

| ���^�C�g���ʂ�A�P�X�W�P�N����W�T�N�܂ł̓��{�Y�Ȃ̏����N�\�B��i���f�ڂ��ꂽ���ЁE�G�����L�ځB | |||||||

| H1328 �摜 |

�����{�Y�ȏ����N�\��X���i�P�X�X�P�N�`�P�X�X�T�N�j | �Вc�@�l���{���c���c��� | �Вc�@�l���{���c���c�� | 2005 ���� |

\800 | ���x�`- | \2,520 |

| ���^�C�g���ʂ�A�P�X�X�P�N����P�X�X�T�N�̓��{�Y�Ȃ̏����N�\�B��i���f�ڂ��ꂽ���ЁE�G�����L�ځB | |||||||

| H1277 | �����{�Y�ȏ����N�\��[���i�P�X�X�U�N�`�Q�O�O�O�N�j | �Вc�@�l���{���c���c��� | �Вc�@�l���{���c���c�� | 2006 ���� |

\900 | ���x�`- | \2,940 |

| ���^�C�g���ʂ�A�P�X�X�U�N����Q�O�O�O�N�܂ł̓��{�Y�Ȃ̏����N�\�B��i���f�ڂ��ꂽ���ЁE�G�����L�ځB | |||||||

| H1146 | �����{�Y�ȏ����N�\��]���i�Q�O�O�S�N�`�Q�O�O�U�N�j | �Вc�@�l���{���c���c��� | �Вc�@�l���{���c���c�� | 2008 ���� |

\800 | ���x�`- | \2,520 |

| ���^�C�g���ʂ�A�Q�O�O�S�N����U�N�܂ł̓��{�Y�Ȃ̏����N�\�B��i���f�ڂ��ꂽ���ЁE�G�����L�ځB | |||||||

| H825 | �s�n�j�x�n�ŋ��T�����@������ĉ��Łi������n���h�u�b�N�j | �����ʐM�� | �i�h�b�b | 1990 ���� |

\500 | ���x�a+ | \1,240 |

| ���N�����ŋ��̂����Ȃ��Ȃ��A���ꂩ��ŋ����ς����Ǝv���Ă���L�~�A�����āA�ŋ�������Ă݂悤�Ƃ����l�����ɑ���B���̈���łs�n�j�x�n�̎ŋ������ׂĂ킩��I�I�@��P�T�N�O�̓����̏�����̎ŋ�����̏��킩��܂��B | |||||||

| H1651 | �s�s�̕���o�D�����i�A�[�o�j�Y���̉��ʕ������_�̌��Ɍ������āj | �c�����l | �n�[�x�X�g | 2015 ���� |

\600 | ���x�`- | \1,944 |

| �������̏����c�ŕ���o�D���������҂N�ɂ킽���Ē��������L�^�B �ނ�^�ޏ��炪����邱�Ƃ���ȕ���o�D�Ƃ����E�Ƃ��Ȃ��I�сA�ǂ̂悤�ɕ���ɂ�����A�ǂ̂悤�ɐ������Ă���̂��B�Q�^�ώ@�ƃC���^�r���[�������d�˂邱�ƂŁA���炩�ɂ�������I�Ȓ���B�s�s�̃T�u�J���`���[�����Ҙ_�Ƃ��Ă��A�d�v�ȕ����Ƃ����邾�낤�B | |||||||

| H1758 | �傢�Ȃ鏬���i�ߐ��s�s�̏j�Ջ�ԁj�p�������ƌ������̕����j | �����K�Y | ���}�� | 1986 ���� |

\700 | ���x�`-�`�a�{�A�� | \2,100 |

| ���q�s�s�̒��̎ŋ����r�q���E���r�q�D�r�q�ϕ��E�ŔE�r�q�l�،ˁr�q���E����r�q���r�q��ג��r�ȂǁA15�̃e�[�}��ʂ��āA�s�s���O�̑z���͂����グ���ŋ������̉F����`���o���B | |||||||

| H1862 | �Ñ�M���V�A�y���ȌĂѐ��ɂЂ���āi������w�M���V�A�ߌ�������̊����j | �ї��O�\�E��֎q�� | �_�n�� | 2019 ���� |

\600 | ���x�`�A�� | \2,160 |

| �������I���܂�O�A������w�ɉ����������u���w�������ɂ��u�M���V�A�ߌ�������v�A�ʏ́q�M�����r�����������B�����̉����ɂ��u���E���k�A����ɂ͒O�O�Ɏ��W���������ɂ��A13�N�ɂ킽�郆�j�[�N�Ȋ����̑S�e�����߂Ė��炩�ɂ���B2017�N10���ɊJ���ꂽ�A����w���n���S���N�L�O�u��������ƂɕҏW�B | |||||||

|

|

|

|

|

|

|

| �g�P�S�O�O | �g�P�Q�X�V | �g�P�S�O�P | �g�P�S�T�Q | �g�P�T�T�U | �g�U�V�P | �g�P�Q�X�W |

| �ԍ� | ���� | ���ҁE�Ҏ� | �o�Ŏ� | ���s�� | ���� �i�~�A�ō��j |

��� | �艿 |

| H1400 �摜 |

����Y | ����Y�� | ����@���� | 1997 ���� |

\1,500 | ���x�`-�`�a�{ | \3,500 |

| �����㕑���̐��҂Ƃ��Đ�O���犈�����Ă�������Y�B���J�Y���Ƃ̉F���_��ʂ������̌𗬂�A�ےn���ƕ����̐^���ɂ��Č�������k�Ȃǂɂ��A�����ƁE����Y�̐��E���U��B | |||||||

| H1297 �摜 |

����Y�S�̔N | BankART1929 | 2007 ���� |

\500 | ���x�`- | \800 | |

| ���u����Y�t�F�X�e�B�o���Q�O�O�U�v�Ɏn�܂����Y���̂P�O�O�̂P�N�ԂɊJ�Â��ꂽ�����ƓW����A��f��̋L�^�B | |||||||

| H1452 �摜 |

�V�l�Y�y�i����Y�̐��E�j | ���ؑ�u�� | �|�� | 1993 ���� |

\800 | ���x�`-�`B�{ | \2,060 |

| ���F����g�ɂ܂Ƃ��A�i���ɗV�Y��s���Â���Ǎ��̕����ƁE����Y�B���C���͂�ދ��C�A���C�ɓ��݂���_���A��x�ƈ���̍����A�����ēV�n�n�������B���̕��e�Ƃ��Č��O���鍰�̕��i����`���A���̓Ǝ��������B�}�ő����B | |||||||

| H1401 �摜 |

�G���u�|�p�V���v���W���I���ɍ~�Ղ��镑���́g���l�h�y���F�i�P�X�X�W�N�R�����j | �V���� | 1998 ���� |

\700 | ���x�`-�`�a�{ | \1,200 | |

| ���ЂƂ̓��̂������˂����������I������ɂ��Đ_���ȁu�Í������v���Ђ������A�����̃A�[�e�B�X�g�������������y���F�A���܍ĂяP������I�I | |||||||

| H1712 | ���{���Ԏ����`�i�J�����@�Y��Č�Ӂj | ���Ԏ� | �������� | 2017 ���� |

\400 | ���x�`- | \900 |

| �������O�ł��̌|�p�\���������]������镑���ƁE�o�D�A���ԙZ�B�y���F�A���\�Y��Ɖ߂������Ⴋ���X�A�����W�c�u���p�k�́v�̗����グ�A���X�̉f��A�h���}�ւ̏o���c�B�A���O���̔M�C����Z�Z�N�ォ�猻�݂܂ł�Ԃ�g�p����̔����L�B�����ɁA��X���k(�f��ē�)�A��X���(�o�D)�Ƃ̕��q�C�k��t���B | |||||||

| H1556 �摜 |

���͐���i���g�͌��O�Y�̕����j | �V���� | 1988 ���� |

\600 | ���x�`-�`�a�{ | \1,500 | |

| ����O����ʼnJ�̒��B�ϋq�͎P���������ɂ����Ɣނ����߂Ă����B����ŃV�������A���X�e�B�b�N�ȃI�u�W�F���o�ꂵ���B�u�̉ԁv�͊ς�҂̐S��傫���h���Ԃ�Ռ��I�Ȍ����������B���́u�̉ԁv���͂��ߒ��g�͌��O�Y�̕������ʐ^�Ɣ�]�A�Βk�ȂǂŏW������B����Y�A�O�Y��m�A�l���c���F�A�i�E�l�E�A�h���t���B | |||||||

| H1457 | �����z�_���X�����i���x�ӏ܂̎�����j | ����\��A���Ƃ����������A���ؐL�� | ������ | 1994 ���� |

\800 | �J�o�[���x�`-�`���x�a�{�A�{�̒��x�`- | \2,500 |

| ���y�����킩��_���X��b�m���B�E�B���A���E�t�H�[�T�C�X�A�s�i�E�o�E�V���A���x�A���[�����E�v�e�B�c�B���푽�l�ȕ��x���˒��ɓ���āA�m�I�Ɍy���ɁA�Ƃ��ɂ͒E�����Ȃ�����A�_���X��Nj�����Z���W���u���B�����z�_���X�����ł́A�_���X�̒m���[���̏��S�҂ł��A�S��ۂ�����̍u�`�Łu�_���X�̌����v�����ɂ��܂��B | |||||||

| H1825 | �����n��ƕ������o | �M���� | �_�n�� | 1998 ���� |

\900 | ���x�`-�`�a�{�A�� | \2,940 |

| ����������镑��|�p�̂��ׂāB��i�Â��肩��}�l�[�W�����g�܂ŁB | |||||||

| H1795 | ���̏��[�i60�N��������̂��Ƃ��삯�������O�q�����ƁE�ɓ��~�J�j | �ɓ����w | �ʗ��� | 2009 ���� |

\700 | ���x�`-�A�� | \2,100 |

| ���O�q�����̍Ő�[��a���̂悤�ɋP���A33�̎Ⴓ�Ŏ��̎������ɓ��~�J�B�������w�̑̈狳�t���n�����w�̑匆��wO��̕���x�x�����A����ŗ��ɂȂ��đ����ƂȂ�B�c�ɂ̑f�p�ȏ��������x�̐��E�ʼnؗ�ɔ��āB�s��Ȑl����`�����h�L�������g�B | |||||||

| H671 �摜 |

�c���̎l�G�@���q�W�Q�i����͂킪���l�\���o�m�[�g�I�j | �c�� | �c���`�m��w�o�ʼn� | 1999 ���� |

\1,000 | ���x�`-�`�a�{�A�� | \3,570 |

| �����g����������S�T�N���c�l�G�̃X�g���[�g�v���C����~���[�W�J���܂ʼn��o�̔閧�����ׂĂ����B | |||||||

| H1422 | ���c�l�G�����I�̋O�Ձi�U�Q�l�̏،��j | ���c�l�G�� | ���V�o�o�� | 2003 ���� |

\800 | ���x�`-(�\���J�o�[�V�n���V���j | \2,300 |

| �����c�l�G�ɂ䂩��̐[��������ʂ����o�D�A���䗠�̃X�^�b�t�A�A�̐s�͎ҁA�F�l�E�m�l�ȂǁA62�l�ւ̃C���^�r���[�`���ɂ�錀�c50�N�j�B���c�l�G��w���E�A���v�x�A�ڂɉ��M���ĒP�s�{���B | |||||||

| H480 | ���c�l�G�Ɛc�� | ����N�v | ���t�V�� | 2002 �Q�� |

\400 | ���x�`-�`�a�{ | \735 |

| ���P�X�T�R�N�A�w�����c�Ƃ��ăX�^�[�g�������c�l�G�́A�����̎������o�āA���܂�N�ԏ㉉�Q�T�O�O��A�S���ɂV�̐�p����������A�����O������A������匀�c�Ƃ��ăr�W�l�X�I�ɂ��������Ă���B���̔閧�͂ǂ��ɁH�����I�ɋy�Ԍ��c�̗��j�A�o�c�A�}�[�P�e�B���O�A�o�D�̉��Z�E�����A�㉉���ځA��ɎҐc���̗��O�c�Ȃǂ�c��Ȏ����ƃf�[�^�����Ƃɕ`���o���B | |||||||

| H1451 | �i������~���[�W�J�� | ���R���L | �_�n�� | 2007 ���� |

\800 | ���x�`-�A�� | \1,890 |

| ���L���b�c�A�I�y�����̉��l�A���E�~�[���u���A�G���U�x�[�g�A�����g�A�E�B�L�b�h�̖��͂͂���B�����h���E�j���[���[�N�E�����̌�����߂���A�����̕�����ό��������҂��A���y�ƃh���}�̊W�����ɁA�b��̃~���[�W�J����ǂ݉����B | |||||||

| H147 | ���b�N�u�~���[�W�J�������_�[�����h�v�i�҂����V�A�^�[�K�C�h������ŋ��̃~���[�W�J���ǖ{�I�j | �҂� | 2005 ���� |

\800 | ���x�`- | \2,310 | |

| ���ς���!��������!�m���Ă�������!���I�̌���~���[�W�J��50�I...�u�E�G�X�g�T�C�h����v����u���C�I���L���O�v�܂ŁA�ꋓ�Љ�! �B���o�ƁE�{�{����A�~���[�W�J���l�������...�~���[�W�J���ɑ���M���v������ł͐l��ɗ����ʔނ��A���̖��͂�u���[�h�E�F�C�̌��k���c�����s�Ɍ��s����!�B�j���[���[�N�A�����h���A�E�B�[���A�g�[�L���[�A���E�̃z�b�g�ȃ~���[�W�J���V�[���B�u�B�艺�낵�ʐ^����!�v�X�^�[�����~���[�W�J���ւ̔M���z��...�s�����e/���F�Y/���K��Y/�약���p/���{���/�V���r�A�E�N���u/���ނ����/�y���T�q/����W��/�V�Ȑ��q/�}���V�A/�X�R����/�R���S��Y/�R�{�k�j�B�������t�^...~�g�j�[�ܗ���܍�ꗗ�Ԃ����ݕt�^�^QUEEN�~MUSICAL�uWE WILL ROCK YOU�v�B | |||||||

| H1565 | �܂邲�ƈ���~���[�W�J�� | �Ό����i�^����� | ���y�V�F�� | 1998 ���� |

\800 | ���x�`-�A�� | \1,850 |

| ���~���[�W�J���A��ɂ��̖{��ł���j���[���[�N�i�u���[�h�E�F�C�j�ɂ��ď����ꂽ���̂ŁA�~���[�W�J�����b�A�~���[�W�J���̂ł���܂ŁA�ߋ����N�Ԃɂ���ԍ�i�Љ�A�~���[�W�J�����s�֍s�����@�A�f�[�^�W�A���̑��`�P�b�g�̔������ȂǍׂ����_���܂߂āA����Ń~���[�W�J�����킩��悤�ɍ\�����ꂽ���b�N�`���̖{�B | |||||||

| H1713 | ���{�̏��D�T�O�l�i�f��Ƃ��Ƃj | ����@��� | �V���� | 1988 ���� |

\800 | ���x�`-�`�a�{�i�J�o�[�w�����P�j | \2,300 |

| �������̐l���������鏗�D�\�B�ޏ������̐l���ɂ����A�h���}��!?�����Ŋ�����{�̏��D50�l�̎d���̌���ɗ��������āA���g�̔����Ǝ��͂̐l�X�̏،����������āA���̏��̓��ɃY�[���C���B�V��������ɐ�����l�ԂƂ��Ă̏��D�̖��͂ɃX�|�b�g�����Ă�B | |||||||

| H510 | �{�f�B�g�[�N�i�s�`�k�j���s�`�k�j�@�s�g�d�`�s�d�q�j | �m�s�s�@�`���D | 1987 ���� |

\500 | ���x�`-�A�v���X�e�B�b�N�{�b�N�X�t�� | \1,300 | |

| ���m�s�s�������P�X���u�g�[�N�v�Ɩ��ł��ĊJ�Â��������̃g�[�N�V���E�f�ނɒP�s�{���B�ڎ����u����Ԃ��{�f�B�g�[�N���鏗�����i��ދ��́E�s���j�v�u�{�f�B���x��Ȃ��炶�Ԃ��a���i�؍��іM�q�j�v�u�U����T������{�f�B�u���i�g�[�N�V���[�A�s��A�؍��сAM�E���C���[�AA�E�[���A�|�{����j�v�u�C���^�r���[�F�R������q�A�ߓ������A�X�e���[�N�A�R���[�k�E�u�����j�v�����^�B | |||||||

| H826 | ��z�d�w�P�@�̕���͂Ƃ�����[�����] | �p�̉�{�y���g���H�[�� | �y���g���H�[ | 1992 ���� |

\700 | ���x�`-�`�a�{ | \1,600 |

| �����S�҂���ʂ̌����܂ŁA�̕���ό��ɂ͕K�g�̃G���g�����X�u�b�N�B�̕�����y�����ς�R�c�ځB�C���^�r���[�E�Βk�Ƃ��ď��������{�c���D�q�^�F�씎�q�^�|������^���䍡���q�^����X�^����T��B | |||||||

| H1298 �摜 |

�G���u����]�_�v�������D�R�u���W���k����̑�O�|�\�v | �ӔC�ҏW�@���k�|�p�H�ȑ�w���k���������Z���^�[�@�X�ɍ� | ���k�|�p�H�ȑ�w | 2006 ���� |

\800 | ���x�`- | \2,100 |

| ���m���W�n���k����̑�O�|�\�[���k�͂����ɉ̂�������ꂽ���[�B��Ȏ��M�ҁ^�g�{�����^���V�����^����V��^�g�c�i�^�ΐ쏁�^��Y�^���J�����^�֓������^���쓧�^��㗲���^�֓����^�����`�j�^�R��O�^�e�n�a���^��ؗE�Ɂ^��łق��B | |||||||

| H1834 | �����̌��̌�䊁i�ЂƂƂ��̖��̐Ձj | �q�������^�ґ��F | �|�� | 2005 ���� |

\600 | ���x�`-�`�a�{ | \1,680 |

| �����炩�珺�a�ɂ����đS���e�n�ɐ��X�̏����̌����a���������A�푈�⎩�R�ЊQ�̂ق��A�l�X�Ȏ���ŏ��ł��Ă������B�e�n�Ɏc�邻�̌�䊂̐Ղ���A�l�X�̋L����������Ă����������̌��̎p��h�点�A���̉₩�ȏ�i��`����B | |||||||

�E�������E���₢���킹���[���͂����炩��

�E�������E���₢���킹���[���͂����炩��

| �g�b�v�y�[�W�֖߂� |