���p�E�ʐ^�E�t�@�b�V�����E���z�E�L���E�}���K���|�ς�Ԃ牮���X�ژ^

| ���g������ | ���ژ^�̌��� | ���w�����@ | ���l������ | �����X�ē� | ���X����� |

| ���xA�F | ��̃��S����L�Y�����邪����ȂɋC�ɂȂ�Ȃ����x�ŁA�V�i�ɋ߂��{�y�тقƂ�ǐV�i�{ |

| ���xB�F | ���P�E�V�~�A���S�������������邮�炢�ŁA�Ö{�Ƃ���������^������x�̖{ |

| ���xC�F | ���P�E�V�~�A���S����������Ȃ�ɂ���A�Ö{�炵���Ö{ |

| ���xD�F | ���P�E�V�~�E���S�����̑��A�ɂ݂�����A�ǂޕ��ɂ��ǂ����A�R���N�V�����ɂ͓��Ö{ |

���j�ꕔ�����B�ڍׂ͏�L���ژ^�̌�����

�E�{�̕��ʂɂ���

�V�F�{�̏㕔

�n�F�{�̉���

�w�F�I�ɒu�������Ɍ�����A�^�C�g���������Ă��镔��

�����F�w�̔��Α��̃y�[�W����

�G���u�A�[���E���B���@���v���W

|

|

|

|

| �p�P�W�U | �p�P�W�V | �p�P�W�W |

|

|

|

|

| �p�P�W�X | �p�P�X�O | �p�P�X�P | �p�P�X�Q |

| �ԍ� | ���� | ���ҁE��ҁE�Ҏ� | �o�Ŏ� | ���s�� | ���� �i�~�A�ō��j |

��� | �艿 |

| Q186 | �A�[���E���B���@���U���@���W�j���[�y�C���e�B���O | �������p�� | 1982 ���� |

\600 | �a+�i���\�����Ԃ��l�D�����������j | \1,200 | |

| ���G��Ƃ����}�̂̕����B�|�p��̎�ϐ��̉����߂铮�����A�P�X�W�O�N�����ɋ}���ɕ\�ʉ�������B���Ă̊���̓s�s�Ńp�������ɔ������A��m�I�ɂȂ�߂����~�j�}���E�A�[�g�ւ̃��A�N�V�����Ƃ����邻���̌��ۂ́A�g�j���[�y�C���e�B���O�h���邢�͋���ȃL�����p�X�ɓW�J�����A�ꌩ�������Ƃ�������ʂ���g�j���[�E�o�b�h�E�y�C���e�B���O�h�Ƃ��Ă�A���p�s�������������ŁA�������������N��������Ƃ����B | |||||||

| Q187 | �A�[���E���B���@���P�R���@���W�A���e�E�|�[���F�� | �������p�� | 1984 ���� |

\600 | ���x�a+ | \1,200 | |

| ���M�C��s�C�^���A�U�O�N��̋�C�����ʂ���悤�ɁA���[�}�A�g���m�A�~���m�ŕ��サ�A�g�A���e�E�|�[���F���i�n�����|�p�j�h�Ɩ��t����ꂽ�����́A�����������A�A�y�A���A���ȂǁA�����̑��݂��ꎩ�̂Ɋ܂܂�闇�`�̎��Ԑ��A��Ԑ����A�N���ȗ֊s�������Ē�o���Đl�X�̓x�̂����B����͂܂����Ẵ~�j�}���A�R���Z�v�`���A���A���{�̂��̔h�Ȃǂƒʒꂷ��O���[�o���ȓ������������Ă����B�Q�������A�[�e�B�X�g�̂��̌�̗Ő���H��ƁA�l�X�Ȍ�����p�̃p���_�C����ǂݎ�邱�Ƃ��ł���B | |||||||

| Q188 | �A�[���E���B���@���Q�P�� ���W�č\���F���{�̑O�q�P�X�S�T�|�P�X�U�T | �������p�� | 1986 ���� |

\600 | ���x�`-�`���x�a+ | \1,200 | |

| ���u�č\���F���{�̑O�q�P�X�S�T�|�P�X�U�T�v�Ƒ肷��W����I�b�N�X�t�H�[�h�ߑ���p�قŊJ�Â��ꂽ�B�g���{���Љ�h�Ƃ����̌��I���Ԃ����݂��Ȃ��C�O�ŁA�܂����{�Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ�������������g���p�j�h�Ƃ��������I�F�����O��ɂȂ��ŁA���{�̐����p�Ȃ���̂������ɗ����\���Ƃ����₢�ɓƑn�I�����������ē����悤�Ƃ��鎎�݂ł������B���W�͑��l�ȕ]���������Ď���炽���A�g�Ȃ������p�Ȃ̂��h�Ƃ����₢���n�߂Ƃ��āA���ۓI�ȏ�œ��{�����̏���肪�t�Ǝ˂���ĕ����яオ�錋�ʂƂȂ����B | |||||||

| Q189 | �A�[���E���B���@���Q�Q�� ���W�~�m�g�[�� | �������p�� | 1986 ���� |

\700 | ���x�`-�`���x�a+ | \1,200 | |

| ���P�X�R�R�N�U���A��@�I�ȗ\����s���̔N�A�p���łP���̌|�p�����n�����ꂽ�B�u�~�m�g�[���i�~�m�^�E���X�j�v�\���{�̉��ɂЂ��މ����\�Ƃ������������̌|�p�G���́A���̌�A�u���g���A�_���A�G�����A�[���A�}���E���C�A�G�����X�g���̊�e�҂āA�K�������W�Ԃ����킯�ł͂Ȃ��ɂ���V�������A���X���̋@�֎��I�F�ʂ����߂Ă䂭���ƂɂȂ�B�u�~�m�g�[���v��ɌJ��L����ꂽ�|�p�Ƃ����̉X���������͉�X�̊��D���B | |||||||

| Q190 | �A�[���E���B���@���Q�R�� ���W���������m�[�g�E�u�b�N | �������p�� | 1987 ���� |

\600 | ���x�`-�`���x�a+ | \1,500 | |

| ����Ɖ��������ɂ���āA�V��̂��߂ɓ������s�I�ɑ|���i�߂�ꂽ�T���̃N���b�L�[�E�m�[�g���Č��E���^�����B�G��̂��߂̃G�X�L�[�X�ł���Ɠ����ɁA�U��߂�ꂽ�g�����G��h�̔��z�̎�q�ł�����B�܂��V��ɂ��Ẳ�Ǝ��g�ƕ]�_�ƎO�Y��m�̑Βk�́A���l�T���X�G�悩��s���~�b�h�ɂ܂ł킽��}���w�I�n���ŏc���ɓǂݎ���A��������Ă���B��Ƙ_�A��i�_���āA�G��̕K�R�����A����Ɏ���̊�@������P�̉�H���яオ�点�Ă���B | |||||||

| Q191 | �A�[���E���B���@���Q�T�� ���W鍎q�̎��Ԗڂ̖� | �������p�� | 1987 ���� |

\700 | ���x�`-�`���x�a+ | \1,200 | |

| ���u鍎q�̎��Ԗڂ̖ځv�Ƃ͉����H�����̂�鍎q�ɑ��āA���Ԗڂ́A�掵�̖ʂ��C���[�W�������A���������͂��܂�B���l�W�����W���E���j�G�ɂ���Č��t��ʐ^��e�B�|�O���t�B�A���{���܂߂Đ����Ȏ��̏z�튯�������̌`���őz�肳�ꂽ���A�����͊���������A�I�u�W�F�ɋ߂Â��B�C���[�W�̉���n�сA�V�������A���X�������������ڂ��ׂ����������Ɏ�������Ă���B | |||||||

| Q192 | �A�[���E���B���@���Q�U�� ���W�����h���A���ƃf�E�X�e�C���̌��z | �������p�� | 1987 ���� |

\700 | ���x�`-�`���x�a+ | \1,200 | |

| ���u�f�E�X�e�C���v���ɋ����������o�[�́A�����h���A���̎句����V���`��`�̊T�O�ɉ����āA���`�̈�̓����ڎw�����B�ނ�����������P�X�Q�T�N�܂łɑ����̍�i�����ݏo���ꂽ���A���Ɍ��z�̕���ł��̐��ʂ����ꂽ�B�o�E�n�E�X��R���r���W�F�A���邢�́u�������p�W�i�A�[���E�f�R�W�j�v�Ȃǂ̐����Ȍ��`�̉A�ŏ����ȑ��`��ڎw�����^���̓�����̎����ɂ����Č�����B | |||||||

|

|

|

|

| �p�Q�P�S | �p�P�S�R | �p�Q�O�S | �p�O�Q�U |

|

|

|

|

| �p�O�S�X | �p�P13 | �p�P�S�W | �p�P�S�Q |

| �ԍ� | ���� | ���ҁE��ҁE�Ҏ� | �o�Ŏ� | ���s�� | ���� �i�~�A�ō��j |

��� | �艿 |

| Q090 | �E�B���A���E�����X�i���f�B�J���E�f�U�C���̎v�z�j | �����Y | �������� | 1992 ���� |

\500 | ���x�`-�`�a�{ | \583 |

| ���V���̎��l�A�^�̐l�ԉ�������߃��[�g�s�A�Љ��`�ɌX�|���������X�́A����A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�ɂ����ꂽ���_�Ǝ��H���������H�|�Ƃł��������B�������炽�߂đ傫�ȊS�����Ă��郂���X�̋Ɛт��A���̃f�U�C���v�z�����ɂ��ǂ�B | |||||||

| Q005 | �A�����E���\�[�y���̓� | ���J���� | �������� | 1993 ���� |

\500 | ���x�`-�`�a�{ | \660 |

| ���f�p��ƂɈʒu�Â����Ȃ���A�f�p�h��������F�ʖL���ŕs�v�c�ȉ敗�ƁA��d�Ƃ͖����ȏꏊ�Ő��������\�[�̓�߂������Ղ�H��A�s�����������̓V�˂̎�����`�������{�i���k�ȕ]�`�B | |||||||

| Q169 | �u���a�P�O�O�N�L�O�@�A���v�W�v�}�^ | �x�R�����ߑ���p�ف{���a�P�O�O�N�L�O�A���v�W�}�^�ҏW�ψ��� | ���㒤���Z���^�[�^���p�٘A�����c�� | 1985 ���� |

\900 | ���x�a+�i���\���w�ɐڂ��镔���A�c�S�̂ɖ�Q�Z���`��̐F�����j | �[ |

| ���P�X�W�T�N�ɕx�R�����ߑ���p�ق��͂��߂Ƃ��đS���U�����ŊJ�Â��ꂽ�u���a�P�O�O�N�L�O�@�A���v�W�v�}�^�B�S�Q�O�P�ŁB | |||||||

| Q167 | �G�u�h�����X | �W�����W���E�L���R�^���{�F�� | �v���� | 1971 �Ĕ� |

\600 | �{�̒��x�a-�A�J�o�[���x�b�{�A�^�C�g���łQ�ŕ��Ɋe������E���L�Ҏ����L�ڂ��� | \900 |

| ���Q�O���I�|�p�Ɉ��Ռ���^�����L���R�̊G��̓Ɠ��Ȍ��z�Ɗ��o�̖��́B���̐ڑ����Ȃ����I�U���ɖ��ł��Ă�����ƈł��n��������Ƌ��D�̋�ԁB�L���R�̌|�p�𖾏�d�v�Ȉʒu���߂�o���Ȃ����H�������z�����B | |||||||

| Q113 �摜 |

�V���K�[���Ƃ̏o��i���ԃx���j[�V����] | �x���E�V���K�[���^�r�c����q�� | �����[ | 1995 ���� |

\700 | ���x�`-�A�� | \1,800 |

| ���g���ƌ��z�̉�Ɓh�}���N�E�V���K�[���̍ň��̍ȁA�x�������̒��O�܂ŒԂ�������̃m�[�g�B�����ɂ͓�l�̏o��A�����Ă��̕���Ƃ��Ȃ����̋��̒��A���_�����̐������Ǝ��̊����ōL����B�V���K�[���̃I���W�i���}�G�t���B | |||||||

| A642 | �V���K�[���Ƃ̓��X�i����Ȃ������V�N�ԁj[�V����] | ���@�[�W�j�A�E�n�K�[�h�^���R���j�Ė�E���c���q�� | �������X | 1997 ���� |

\1,200 | ���x�`-�A�сi�����u���E�C���ρj | \3,045 |

| �������̓�߂����̍Ό��B�P�X�S�T5�N����T�Q�܂ŁA�V���K�[���ƂƂ��ɕ�炵�����҂��A�Ȗ��Ȏ����W�߂Ɨނ��܂�ȓ��@�͂ŁA�����̒m��ꂴ�鋐���̐��g�̎p������ɂ���M�d�Ȉ���B�����J�̉Ƒ��̎ʐ^�A���҂Ɉ��Ă��V���K�[���̃T�C������̑f�`�␅�ʉ�ȂǁA�����[���}�ł𑽐����^�B | |||||||

| Q208 | �I�b�g�[�E�f�B�b�N�X�W | �_�ސ쌧���ߔ��p�� | 1988 ���� |

\1,200 | ���x�`-�`�a�{ | - | |

| ���P�X�W�W�N�P�P���`�W�X�N�T���A�_�ސ�A���ɁA�{��ŊJ�Â��ꂽ�W����u�I�b�g�[�E�f�B�b�N�X�W�v�̃J�^���O�B | |||||||

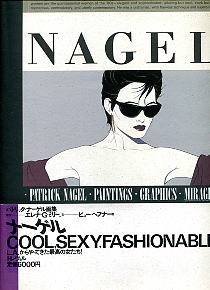

| Q214 �摜 |

�p�g���b�N�E�i�[�Q����W | �����^�G���i�E�f�E�~���[�A���E�q���[�E�w�t�i�[�� | �g�����B�� | 1987 �Q�� |

\2,400 | ���x�`-�`�a+ | \6,000 |

| �����{�̖ؔʼn�ɉe�����A���㏗�����N�[���ŃZ�N�V�[�A�����ăt�@�b�V���i�u���ɕ\���������I�u�[���������N�����Ȃ���A�R�U�̎Ⴓ�ł��̐����������k�D�`�D�̓V�ˉ�ƃp�g���b�N�E�i�[�Q���̃x�X�g�E�Z���[��W�B��\��<�T���O���X>�A�f�������E�f�������̃A���o���E�J�o�[�摼�P�O�O�_�]�_�����^�B | |||||||

| Q026 �摜 |

�������̃A�����J���E�C���X�g���[�^�[ | �Ð_�v�O | �u�b�N���[���o�� | 1996 ���� |

\900 | ���x�`�i�\���J�o�[�������V���j | \2,233 |

| ���A�����J�̃C���X�g���[�V�����̉������ƌ�����P�W�X�O�N�`�P�X�R�T�N�Ɋ����A�n���[�h�E�p�C���A�t���f���b�N�E���~���g���AC�D�c�D�M�u�\���A�}�b�N�X�t�B�[���h�E�p���b�V���A�g�DC�D�N���X�e�B�AJ�D�b�D���C�G���f�b�J�[�A�m�D�b�D���C�G�X�A�i�D�����S�����[�E���C�G�X�A�W�����E�w���h�E�W���j�A�A�m�[�}���E���b�N�E�F���A�~�Q���E�R�o���r�A�X�̓`�L�B | |||||||

| Q049 �摜 |

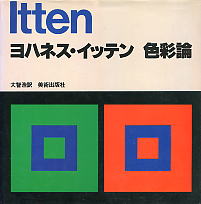

���n�l�X�E�C�b�e���@�F�ʘ_ | ���n�l�X�E�C�b�e���^��q�_�� | ���p�o�Ŏ� | 1989 12�� |

\1,200 | ���x�`-�`�a�{�i�w���F�����j | \3,300 |

| ���ߑ�F�ʊw�̈̑�Ȑ��ҁA�o�E�n�E�X�ɎQ�����ĐF�ƐF�ʂ̊�b�I�u����S���������n�l�X�E�C�b�e�����A���̌o���ƌ|�p�I�����Ɋ�Â��ĐF�ʂɊւ��闝�_���W�听���������u�F�ʂ̌|�p�v�̗v��ŁB�F�̗v���ƐF�ʌ��ʁA�F�̋��a�A��ϓI�F�ʓ����A�J���[�E�f�U�C���̗��_�A�P�Q�F�F�A�F�ʁE�F���E���ÁE���g�E��F�̑Δ䓙�Ղɉ���B | |||||||

| Q165 | ����̔��w�i�Q�O���I�̉�Ƃ͉���ڂ��������j | �x�R���q | ������ | 1980 �Q�� |

\700 | ���x�a | \1,800 |

| ���ڎ����A�u�鍑��`�_�ƃ_�_�錾�v�u�\���v���E�����ƌ|�p�̃R�~���[���v�u���̊v���E���̌����Q�^�v�u�h�C�c�\��v���Ɖ�Ɓv�u���C�}�[�����a���ƃo�E�n�E�X�v�u���L�V�R�v���ƕlj�^���v�u�j���[�E�f�B�[�����p�^���v�u���t�@�V�Y���|�p����v�u�����푈�ƒ����v���v�u��O���E����v�B | |||||||

| Q107 | �s�������Ɓi��۔h���|�b�v�E�A�[�g�܂Łj | ���厛�� | ���ώ� | 1988 ���� |

\1,300 | ���x�`-�A�� | \3,500 |

| ���P�D��۔h�A�Q�D�V��۔h�ƌ����۔h�A�R�D�Q�O���I�̊J���A�S�D��b�h�A�T�D�L���r�X���A�U�D�h�C�c�\����`�A�V�D�G�R�[���E�h�E�p���A�W�D�_�_�ƃV�������A���X���A�X�D���ێ�`�A�P�O�D�����̌���G��Ƃ����悤�ɂP�O�̏͗��Ăŏ����ꂽ�A�ߑォ�猻��Ɏ���܂ł̊G��j���킩��₷���_�������B | |||||||

| Q209 | �G���u����v�z�v8���Վ������i�r��C��{�}�h�����E�M���Y�j | �y�� | 1996 ���� |

\700 | ���x�`-�`�a+ | \1,800 | |

| ���u�`�q�`�j�`�v�`�̎��w�v�u�Ȋw�҂Ƃ�collaboration�v�u�|���~�J�[�A�r��v�u�`�������������{�l���������������@�f�������v�u���̂̔����v�u���]�Ƃ͉����H���݁^�ꏊ�^���z�_�I�o���_�v�u���z�Ƃ͉����H�v�u�`�q�`�j�`�v�`�Ƃ͒N���H�v�B | |||||||

| Q204 �摜 |

���V�_�E���V�G�S�d�� | ���V�_�E���V�G | �|�p���@ | 2006 ���� |

\1,600 | ���x�`- | \3,990 |

| �������ւ̍����A���Ȃ킿�n���𐬗������Ă�������j��A���ׂĂ̐����̂���@�ɂ��Ƃ������ł��낤���Ƃւ̌x����]�_�̍����Ƃ��āA�푈�A���ƁA�G���X�ȂǁA�Ώ۔͈͂�����ɂ킽�镶�͂𑽐����^����B�A�[�g�E�t�@���K��!���V�_�E���V�G������|�p�̍\���̂��ׂĂ𖾂炩�ɂ���B | |||||||

| Q153 | �m�V�������Łn���z�G��_ | ����C�� | ���肩���[ | 1972 ���� |

\900 | ���x�a+�i���\���l�D�����������j�A�r�j�[���J�o�[�A�� | \1,500 |

| �����グ���Ƃ́A�{�b�X�A�O�����[�l�E�@���g�A�R�W���A���E�g�D�[���A���h���A�S�[�M�����A�A���\�[���A�����N�A�X�[�e�B���A�N���[�A�G�����X�g�A�f���V�����̂P�Q�l�B�Ȃ��A�V���Дł�������͌ŗL�����̕\�L���̒�����f���V�����̏͂ł̉��M�����ȂǍŒ���ɗ��߂�i���҂��Ƃ������j�B | |||||||

| Q155 | ���{�b�g�E�A���@���M�����h�i�Q�O���I�|�p�Ƌ@�B�j | �R�����O | �o�`�q�b�n�o�� | 1985 ���� |

\700 | ���x�a*�i�w�����P�j�B�T�ŕ��Ɋe�P�s����P���[�h�قǂ̐��������� | \2,000 |

| ���l�ԂƋ@�B�n�Ƃ��Ẵ��{�b�g�����ɂQ�O���I�Z�p�����ƃA�[�g�̒n����T��B�ڎ����A�u�T�D�l�Ԃ̋@�B���ƃ��{�b�g�V�A�^�[�v�u�U�D���@�B�ƃL�l�e�B�b�N�E�A�[�g�v�u�V�D�A�[�g�E�A���h�E�e�N�m���W�[�^��Ƃƍ�i�v�u�W�D���̃��{�b�g���ցv�u�X�D���̌|�p�^�|�p�̊��v�u�Y�D�p�t�H�[�}���X�v�B | |||||||

| Q156 | �O���b�^�̉�� | ����F�� | ���p�o�Ŏ� | 1976 �T�� |

\700 | ���x�a+�i���\���l�D�����������j�A���i���C�^�~�j | \1,900 |

| ���ڎ����A�u�{���V���̋t���v�u���O�����l�����g�̗U�f�v�u�S������A�v�u�}�b�N�X�E�G�����X�g�Ɖ������v���v�v�u���h���̊�ʁv�u���R�̋R�m�[�p�E���E�N���[�v�u�T�����@�h���E�_���̐H����`�v�u�K�E�f�B�[�����̔p�Ёv�u�����̊쌀�[��y�c�v�u���̏[�n�������v�u����ƃi���Z���X�[�S�S��s�G���v�u�O���b�^�ƃO���e�X�N�v�B���ҏ��̕]�_�W�B | |||||||

| Q047 | �����ω� | �r�،o�ҁ{���Y�����q | �}�����[ | 1998 ���� |

\800 | ���x�`- | \2,200 |

| ���Â�������{�l�ɐe���܂�Ă����ω����܂́A�l�ƂƂ��Ɋ�{���y�̏��\���A����ΏC�s�r���̕����܁B����Ȋω����܂�Ε��������ẮA�o�ҁE�����q�̈��̓��s���B�ω����܈�������A�Βk�t���B | |||||||

| Q215 | �h�y�h�r�i�C�W�X�ʐ^�W2�^���N�̓��X�j | A TREVILLE BOOK | 1989 ���� |

\600 | ���x�`-�`�a+ | \1,700 | |

| ���N�����S�̒��ɔ�߂��Ă���߂����肵���N�̓��X�B�����������ɖ����`���̘A�����������̍��B�C�W�X�̗D�����������A�X���������������ƋY��T�[�J�X��V���n�ɗV�Ԏq�ǂ����������I�ɂƂ炦��B | |||||||

| Q121 | �킪�܂܂����ς�����m�V�� | �O�_�^�F | �����ܕ��� | 1992 ���� |

\600 | ���x�`- | \1,000 |

| ������̉ƒ�ɐ��ꂽ�m�V���́A���w�l�A�ܔN���̍��͂��߂ĉ�����Ⴍ�������f��ɉԑ�������Ď��͂��������A���w�ܔN���ɂ��đҍ�����w�Z�ɒʂ����n�ȕs�Ǐ��N�������B�w�Z�𑲋Ƃł��錩���݂͂Ȃ��A�\���̎��x�������ɗ��w����B�����ŃJ�����Ɏ���̍˔\�����邱�ƂɂȂ�B�������Ĕނ̔j�V�r�̐l���̖���������c�c�B | |||||||

| Q216 | ���x�[�g�E�h�A�m�[�i�C�R���E�V���[�Y�j | �W�������N���[�h�E�S�[�g���� | �^�b�V�F���E�W���p�� | 2003 ���� |

\700 | ���x�`- | \1,575 |

| ���u����ӂꂽ���̕��ʂ̐l�тƂ̕��ʂ̐U�镑���v���Ƃ炦���������x�[���E�h�A�m�[�B�V���v���Ȏʐ^�Ƃ��ĉi���ɒ蒅�������o�����ɂ�����ꂽ�����̏u�ԁB���I��ƃ��[���A�̂��������ʐ^�W�B�p���������L�B | |||||||

| Q198 | �P�X�Q�O�fs�@The Hulton Getty Picture Collection | Nick Yapp | KONEMANN | 1998 ���� |

\1,000 | ���x�`- | - |

| ��The Hultonn Getty Picture Collection����P�X�Q�O�N����������ʐ^�W�B�i�p��A���{��A������̂R������Łj | |||||||

| Q199 | �P�X�R�O�fs�@The Hulton Getty Picture Collection | Nick Yapp | KONEMANN | 1998 ���� |

\1,000 | ���x�`- | - |

| ��The Hultonn Getty Picture Collection����P�X�R�O�N����������ʐ^�W�B�i�p��A���{��A������̂R������Łj | |||||||

| Q202 | �P�X�U�O�fs�@The Hulton Getty Picture Collection | Nick Yapp | KONEMANN | 1998 ���� |

\1,000 | ���x�`- | - |

| ��The Hultonn Getty Picture Collection����P�X�U�O�N����������ʐ^�W�B�i�p��A���{��A������̂R������Łj | |||||||

| Q203 | �P�X�V�O�fs�@The Hulton Getty Picture Collection | Nick Yapp | KONEMANN | 1998 ���� |

\1,000 | ���x�`- | - |

| ��The Hultonn Getty Picture Collection����P�X�V�O�N����������ʐ^�W�B�i�p��A���{��A������̂R������Łj | |||||||

| Q142 �摜 |

�e�N�m���W�J���ȃV�[���i�Q�O���I���z�ƃe�N�m���W�[�j | �����͂��� | �h�m�`�w | 1991 ���� |

\900 | ���x�`-�`�a+ | \2,000 |

| ���N���X�^���E�p���X����X�J�C�X�N���[�p�[�A�����h�A���J�m�����t�B�X�����o�āA�d�q�e�N�m���W�[�̔햌�ɕ���ꂽ�V���I���ւƎ���Q�O���I���z�̋O�Ղ��P�R�̃��C���[�ɂ���ē����A���z�ƃe�N�m���W�[�̍������������N�₩�ɐ؊J����B | |||||||

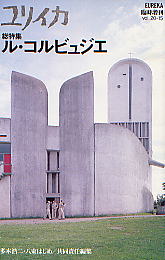

| Q143 �摜 |

�G���u�����C�J�v�i�Վ������[�����W ���E�R���r���W�G�j | ���؍_��E�����͂��ߋ����ӔC�ҏW | �y�� | 1999 11�� |

\700 | ���x�`- | \1,575 |

| ���ڎ����A�u���E�R���r���W�G�Ƃ��̎���v�u���_�v�u�I�u�Z�b�V�����v�u���f���[���v�u�s�s�v��v�u�w�����e�B�Y���@�~�g���W�[�\�G��E���z�E���v�u�I���W�i���E�e�N�X�g�v�u���E�R���{���W�G�čl�v�u�G���e�B�V�Y���v�u�p�g���l�[�W���v�u���E�R���W���W�G���p������v���B | |||||||

| Q144 | �����ȉ� | ���E�R���r���W�G�^�X�c��q�� | �W���� | 1995 �U�� |

\500 | ���x�`-�`�a+ | \1,236 |

| ���ߑ㌚�z�j��ɂ�����ނ̒n�ʂ�s���̂��̂ɂ�����i�A�P�X�Q�W�`�R�P�N�̃|���b�V�[�̃T���H���@�Ɍ�������V�g���G���Ɏn�܂�P�X�Q�O�N��́A������g���̎���h�̍�i�n��ɑ����鏬�Z��[�B������ނ́g���e�̉Ɓh�������B�W�O�ő��炸�̏����q�ł��邪�A�ގ��g�̎��M�ɂ��œK�ȃ��E�R���r���W�G�̓��发�Ƃ��ǂ߂�i���҂��Ƃ������j�B | |||||||

| Q148 �摜 |

�A�[���E�f�R�̖��V�O�i�r�c���C�u�����[�@�j | ���э��O | �����o�ʼn� | 1990 ���� |

\1,300 | ���x�`-�`�a+�A���A�� | \3,502 |

| ���P�X�Q�O�`�R�O�N��̃j���[���[�N�̖��V�O�͂��A�A�[���E�f�R�̖��V�O�̃f�U�C���Ƃ͂ǂ�Ȃ��̂��A�܂��A�[���E�f�R�̎���Ƃ͂ǂ�Ȏ���ł����������A�����I���ɂЂ����ďڍׂɂ������[���Љ��B | |||||||

| Q149 | ���V�O�i�A�����J�̖��̐듃�j | �|�[���E�S�[���h�o�[�K�[�^�n�ӕ��M�� | �����o�ʼn� | 1988 �Q�� |

\800 | ���x�a�i���\�����Ԃ��l�D�������Ք��j�A�����F���L�Q�� | \2,900 |

| ���u���V�O�̗��j�����Z�p�̔��W�j�̋Ɛт̗��j�Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�����ݏo�����Љ�́A���邢�͓s�s�̗��j�̈�Ƃ��ĂƂ炦�A���X�Ɠo�ꂵ�Ă��Ă��錚�����X�̐l�X�̂ǂ̂悤�Ɏ��ꂽ���A�܂����݂ǂ̂悤�Ɏv���Ă��邩�A���L�^���悤�Ɠw�߂Ă���i��҂��Ƃ������j�v�B���i���j�g�p���͂قƂ�ǂ���܂��A�{�̎��ʁA�V�n������������֕��ϖ�5�`10�~���ɓn������P�A�C�ɂȂ���̂ł͂���܂��j | |||||||

| Q145 | �����̃j���[���[�N | �����E�R�[���n�[�X�^��،\��� | �����܊w�|���� | 1999 ���� |

\700 | ���x�`-�A�� | \1,575 |

| ���ߏ�Ȍ��z�I�~�]�����o�����j���[���[�N�^�}���n�b�^���𑍍��I�E�ᔻ�I�ɂƂ炦��`���̖����B | |||||||

| Q052 | �F�숟��ǑS�G�b�Z�C�@�K�N�̋L�� | �F�숟��� | �������� | 2000 ���� |

\700 | ���x�`- | \1,785 |

| ���C���X�g���[�^�[�F�숟��ǂ���R�R�N�Ԃɂ킽���ď��������͂��W�߂��G�b�Z�C�W�B | |||||||

| Q221 | �G���u�L����]�v�i�P�X�X�X�D�T�@�m�n�D�Q�Q�V�j�u���W�@�L���̂Q�O���I�@�@�Q�O���I���������L���P�O�O�v | �}�h���o�� | 1999 ���� |

\700 | ���x�`-�`�a�{ | \880 | |

| ���u�w�L����]�x�Q�O���N�L�O�R���A�����o�`�q�s�P�\���W�@�Q�O���I���������L���P�O�O�v�B�Q�O���I�̐��E�ɓo�ꂵ�������̍L���̒����甼�ނ���ɂP�O�O�_��I�яo���ꋓ���J����A����L�������قł���B���āA�L���͂��̂P�O�O�N�A��̂ǂ�ȊG��`���A�ǂ����������g����h���Ă����̂��낤���B | |||||||

| Q222 | �G���u�L����]�v�i�P�X�X�X�D�U�E�V�@�m�n�D�Q�Q�W�j�u���W�@�L���̂Q�O���I�A�@�Q�O���I�̍L���͉����������v | �}�h���o�� | 1999 ���� |

\500 | ���x�`-�`�a�{ | \690 | |

| ���u�w�L����]�x�Q�O���N�L�O�A�����o�`�q�s�Q�\���W�@�Q�O���I�̍L���͉����������v�B�Q�O���I�I������U�����A���̐���ē��Ƃ��Ȃ����L���̕��݂��A���Ԃ̗���ɉ����āA��̓I�Ɍ�������j�҂ł��B���{�ƊC�O�̍L�����A�P�O�N���Ƃ̃p�m���}�ƂȂ��Č��݂ɓo�ꂵ�܂����A���́g�lj�h�́A�܂������A��O�̎���̗~�]�J���҂̖��ɂӂ��킵���B�Ɠ����ɁA�Q�O���I�̍L���̐��i������Â���A�}�X���f�B�A�̒��̃G�|�b�N���[�L���O�Ȏ����ɂ��Ă��T���Ă݂܂����B | |||||||

�E�������E���₢���킹���[���͂����炩��

�E�������E���₢���킹���[���͂����炩��

| �g�b�v�y�[�W�֖߂� |